目次

- 12月4日(日)「陸自沖縄部隊 大規模化 台湾有事に備え」(中国新聞1面トップ)

- 12月6日(火)アルゼンチンでクーデター?

- 12月7日(水)今度はペルー

- 12月9日(金)メルケル発言

- 12月10日(土)引き続きメルケル

- 12月11日(日)ロシア国内にドローン攻撃

- 12月15日(木)

- 12月17日(金)再びインファンティーノ、ペルー続報

- 12月19日(月)国連決議2種

12月4日(日)「陸自沖縄部隊 大規模化 台湾有事に備え」(中国新聞1面トップ)

日本が事実上アメリカの属国である‥というか、独自の軍事・外交政策を展開できる立場にないということは、国内外で普通に知られている。

私が外国人としてこのニュースに接したとしたら、「ああ、アメリカは台湾で何か仕掛ける計画で、日本にその準備をさせているんだな」と思うだろう。

そうなのか?

12月6日(火)アルゼンチンでクーデター?

アルゼンチン副大統領クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル(Cristina Elisabet Fernández de Kirchner)に有罪判決。

元大統領である夫の後を受けて大統領を2期務めた後の副大統領職。貧困層や若者に人気のある左派の政治家。今年(2022年)8月に汚職の罪で訴追され、9月に暗殺未遂に遭い、今日有罪判決+終身公職追放。

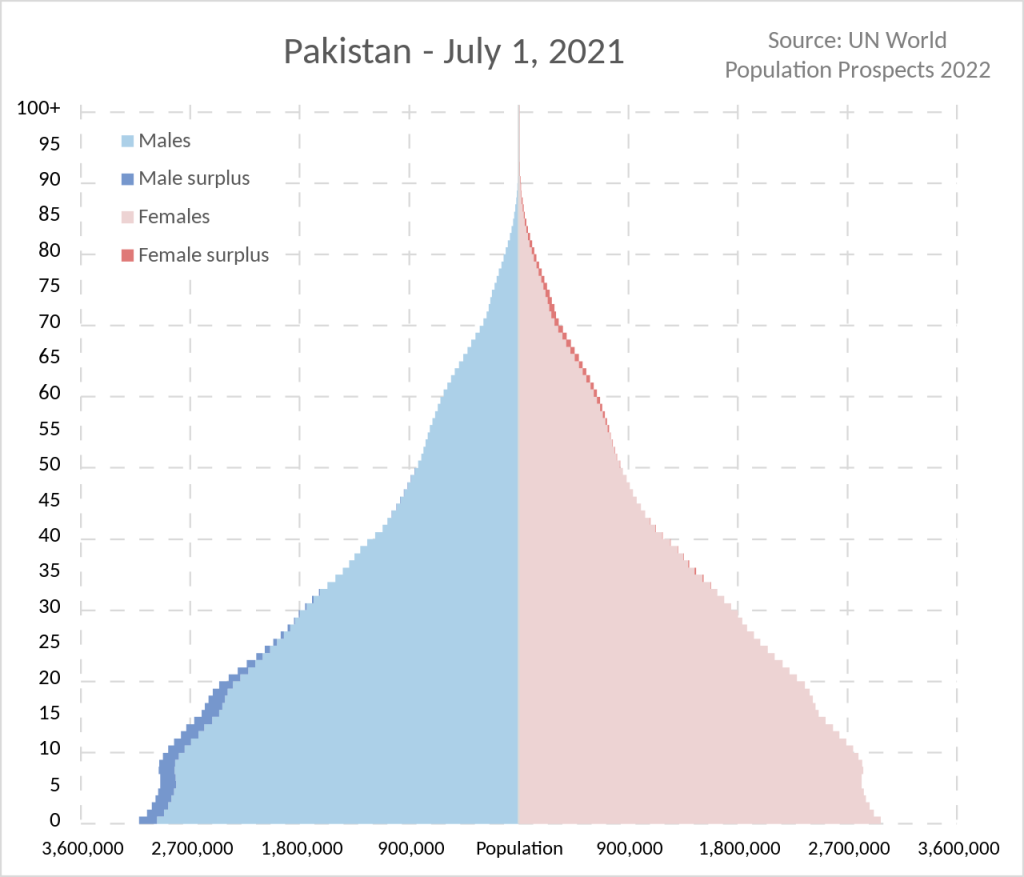

イムラン・カーンのケースに酷似。

12月7日(水)今度はペルー

今度はペルーで大統領罷免。

暗殺未遂こそないけれど、それ以外の事態の推移はパキスタンと瓜二つ。アメリカは即座に歓迎を表明している。

消化しきれないほど次々と事件が起きるのはワールドカップ開催中だからか?

(スポーツイベントにクーデターは付き物で、2014年のウクライナのクーデターもソチオリンピック開催中だった。)

ドイツではクーデターを計画したとされる25人が逮捕とか。

これが何を意味しているのか私にはまだよく分からない。

12月9日(金)メルケル発言

Die Zeit に載ったメルケル元首相のインタビューにプーチン大統領が反応。

メルケルは何と「ミンスク合意はウクライナの戦力を強化するための時間稼ぎだった」と言っているのだ(同趣旨の発言は先に12月1日のder Spiegelに載ったそう。私は読んでいません)。

*ミンスク合意についてはこちらの「解説・資料編」をご覧ください。

プーチンの発言はこんな感じ。

正直、全く予想外だった。非常にがっかりしている。信頼はほとんどゼロになってしまった。どうやって、何を交渉すればいいのか。彼らと交渉など成り立つのか。守られる保証はどこにある?

メルケルの発言に関しては、真意が伝わっていないという意見がある。

メルケルは真にドンバスとウクライナの関係修復を目指してミンスク合意に取り組んだが、結果的にうまくいかなかったので、取り繕うために(ドイツではメルケルへの風当たりはかなり強いらしい)、ドイツのズデーテン領有を認めた1938年のミュンヘン合意に関してチェンバレン英首相が使った「時間稼ぎだった」という言い訳を持ち出したのだ、と。

そうかもしれないけど、うかつだ。

その意見を聞いてからもう一度該当部分を読んでも、やっぱり「戦力強化のため」と言っていることは間違いなく、ロシア側から見ればプーチンのような捉え方にならざるを得ないと思う。

メルケルが信用できないなら、他に一体誰を信用したらいいのだろう?

12月10日(土)引き続きメルケル

しかし、そういえばトッドがメルケルをすごく批判していたことがあったのを思い出し、引っ張り出してみた。

まず2014年6月に出たインタビュー。ウクライナのクーデター(2014年2月)後の時期。

いつの日か、歴史家たちがシュレーダーからメルケルへの大転換に言及することになるでしょうか。

・・

現在の局面は、ドイツ外相シュタインマイアーのウクライナ訪問から始まりました。ウクライナの首都キエフにポーランド外相シコルスキーも姿を見せたということが、シュタインマイアーの任務がアグレッシブなものであったことの証です。

・・あのキエフ訪問がわれわれの目に明らかにしたのは、ドイツの新たなパワー外交であり、その中期的目標はたぶん、ウクライナ(統一されているか、分裂しているかは二義的な問題です)を安い労働力市場として、自らの経済的影響ゾーンに併合することです。2003年のシュレーダーならば、絶対にやらなかったであろうオペレーションです。

『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』(文春新書、2015)110−111頁

こんなことも言っている。

公言されにくい真実をずばり言いましょう。今日、アメリカはドイツに対するコントロールを失ってしまって、そのことが露見しないようにウクライナでドイツに追随しているのです。

117頁

次は2014年8月。

ドイツから来る信号をキャッチしてみると、それはさまざまで、互いに矛盾している。

ときには、ドイツはむしろ平和主義的で、控えめで、協調路線をとっているように感じられる。ときには、それと真逆に、先頭に立ってロシアに対する異議申し立てと対決姿勢を引っ張っているように見える。

この強硬路線が日々力を増してきている。かつて、ドイツ外相のシュタインマイアーはキエフを訪れる際、フランス外相ファビウスやポーランド外相シコルスキーと一緒に行ったものだ。ところが、メルケルは今や単独で、新たな保護領ともいえるウクライナを訪問する。

ドイツが突出してきたのはこの対立においてだけではない。ここ6ヶ月間、最近の数週間も含めてのことだが、ウクライナの平原でロシアを相手にすでに潜在的紛争状態に入っているというのに、メルケルはヨーロッパ委員会の委員長に、元ルクセンブルク首相のジャン=クロード・ユンケルを据えた。ちょっと信じがたい不作法さをもって、強い反対の意思を明らかにしていたキャメロンのイギリスを屈辱的な目に遭わせたのだ。

さらに途方もないことに、アメリカによるスパイ行為の問題を使って、アメリカにもぶつかり始めた。冷戦時代以来のアメリカとドイツの諜報活動の複雑な絡み合いを知っている者にとっては、まったく信じがたい。

24-25頁

ドイツは現下の国際的危機において複合的でアンビヴァレントだが、それでも推進力となる役割を演じている。しばしばドイツというネイションは平和的に見える。が、それでいて、ドイツにコントロールされているヨーロッパは攻撃的に見える。あるいはその逆もある。ドイツには今や二つの顔があるわけだ。・・

目下私は容赦のない語り方をしていると自覚しているけれども、今、ヨーロッパはロシアとの戦争に瀬戸際にいるのであって、われわれはもはや礼儀正しく穏やかでいるだけの時間に恵まれていない。言語と文化とアイデンティティにおいてロシア系である人びとがウクライナ東部で攻撃されており、その攻撃はEUの是認と支持と、そしてすでにおそらくは武器でもって実行されている。

ロシアは自国が事実上ドイツとの戦争状態にあることを知っていると思う。

32-33頁

これを読み、2014年の時点でトッドには全部見えていたのだなあとしみじみ思うと同時に(ただし本人も認めているとおり米英の見方は甘かった)分かったことがある。

私はこの戦争を、米英とロシアの代理戦争だと思っていたが、それだけではなくて、アメリカがロシアをダシにしてドイツを屈服させる‥‥というか、ドイツがロシアと組んでアメリカに対抗してくる可能性を摘みとるための戦争でもあるのだ。

戦争の過程を見ていて、「ドイツも日本と同じようにアメリカの言うなりなんだなあ‥‥」と思うことが多かったのだが、違った。もともと言うなりだったのではなくて、この戦争を通じて踏み絵を踏まされているのだ。

EU委員長のフォン・デア・ライエンはドイツ人。

メルケル政権で一貫して閣僚を務め、一番肝心な時期(2013年12月ー2019年7月)に国防大臣だった人間だ。

彼女がおそらく「ドイツにコントロールされている攻撃的なヨーロッパ」を代表している。米・NATOとEUはもうチキンレースなのか何なのかよく分からない。

一方、ショルツの顔を見ていると、何をされるか分からないのであからさまにアメリカに対立することはできないが、覇権が崩れたときに備えて布石は打っておきたい、というような感じか。

ちょっと前まではドイツが何とかしてくれないかなあ、とか思っていたが、しばらくは何もできないだろう(ようやく分かってきた)。

今のアメリカでは本当に何をされるか分からない。もちろん、日本が刃向かうそぶりを見せた場合も同じだ。

ところで、トッドは日本についても語っている。(2014年8月)

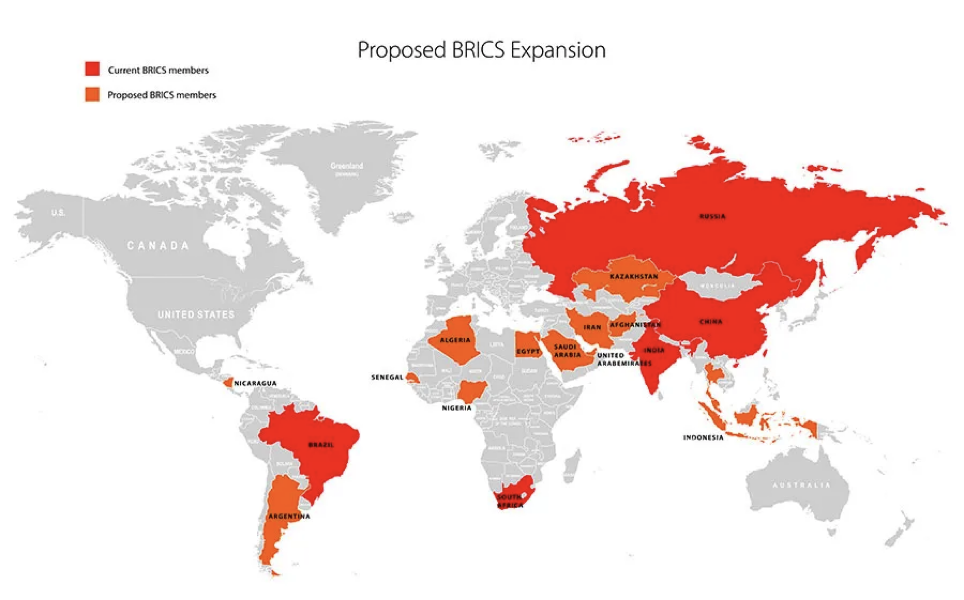

〔米・独の衝突以外の〕もう一つのシナリオは、ロシア・中国・インドが大陸でブロックを成し、欧米・西洋ブロックに対抗するというシナリオだろう。しかし、このユーラシア大陸ブロックは、日本を加えなければ機能しないだろう。このブロックを西洋のテクノロシーのレベルに引き上げることができるのは日本だけだから。

しかし、日本は今後どうするだろうか?今のところ、日本はドイツよりもアメリカに対して忠誠的である。しかしながら、日本は西洋諸国間の昔からの諍いにうんざりするかもしれない。

現在起こっている衝突が日本のロシアとの接近を停止させている。ところが、エネルギー的、軍事的観点から見て、日本にとってロシアとの接近はまったく論理的なのであって、安倍首相が選択した新たな政治方針の重要な要素でもある。ここにアメリカにとってのもう一つのリスクがあり、これもまた、ドイツが最近アグレッシブになったことから派生してきている。

71-72頁

たしかに、安倍元首相はロシアに接近する姿勢を見せた人物だった。

12月11日(日)ロシア国内にドローン攻撃

しばらく前(12月6日頃)にウクライナがロシア国内の軍事基地などにドローン攻撃を仕掛け始めたという報道があり、そんな重大なことをアメリカの支持なしにやることはないだろうと思っていたが、それを裏付ける報道(「アメリカの黙認があった」旨)。

ちょっといい加減にしてほしいと思う(無駄)。

これを受けてのことなのか、ストルテンベルクが、ウクライナの戦況がコントロール不能に陥っていてNATOとロシアの全面戦争もありうる、と発言したとか。

だからやめようという話ではないところがすごい。

12月15日(木)

W杯フランス・モロッコ戦。

どっちが勝っても(というか負けても)パリは暴動だ、と楽しみにしていたが、今のところそういうことはないようだ。

12月17日(金)再びインファンティーノ、ペルー続報

W杯の決勝でゼレンスキーのビデオ・メッセージを映すというオファーをFIFAが断ったという。

やはりインファンティーノが偉いのではないか?

ペルーは抗議運動が続いて大ごとになっている。南米では連帯の動きも。確かに、南米の左派政権にとってはアメリカからの宣戦布告のように見えるだろう。

新大統領が次の大統領選挙の前倒しを求めているという報道があるが、カスティージョの公職追放解除を言わないと意味がない。引き続き注目。

12月19日(月)国連決議2種

今日のニュースではないが、国連総会の決議。

「ナチスの英雄化、さらにはネオナチ、民族差別、人種差別、排他主義、およびこれらに関連した非寛容的態度の悪化を促す全ての現代的形態に対する戦い」と題する決議案が賛成多数で可決(12月16日)。

この決議案は例年、賛成多数で可決されている。

ということなので、日本が毎年核兵器廃絶決議案を出しているのと同じで、ロシアが毎年提出しているものなのだと思う。

内容は、「第二次世界大戦期に行われた人道に対する犯罪、及び戦争犯罪を否定し、大戦結果の改ざん阻を目的とし、法律や教育の分野において各国に人権に関する国際的義務に準ずる形で具体的な措置を講じることを要求するもの」。

今年は「ロシアが特別軍事作戦の正当化への利用を狙っている」ということで日本、ドイツ、イタリアを含む西側諸国が反対した。

国連次席大使によると、旧枢軸国がこの決議案に反対するのは国連誕生以来、初めてだという。

12月14日には「新しい国際経済秩序に向けて」という文書の決議が行われているのだが(これも1974年から毎年決議されているとか)、この二つの決議の結果を見比べると面白い。

まず反ナチ決議。

こっちが「新たな国際経済秩序」。

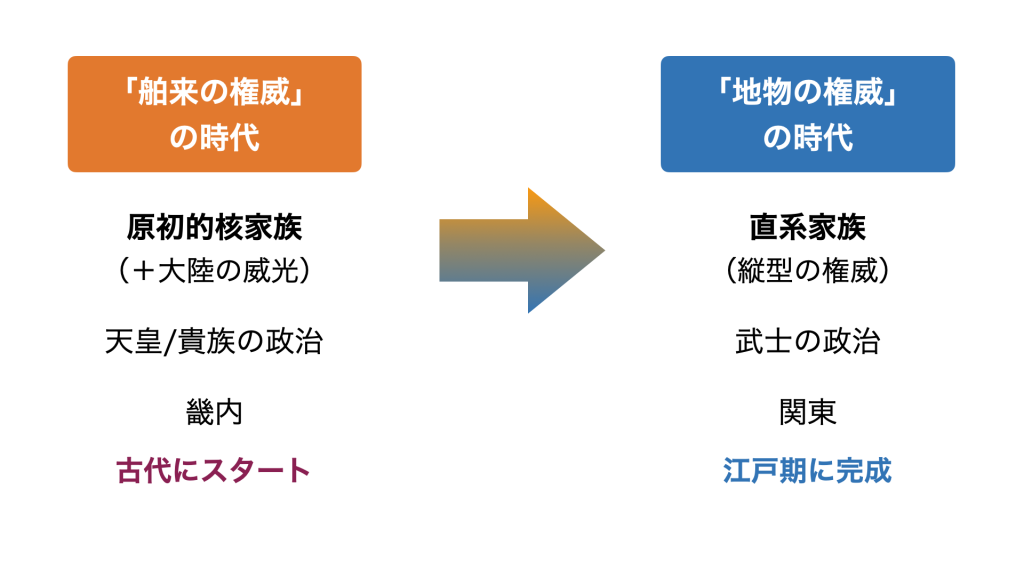

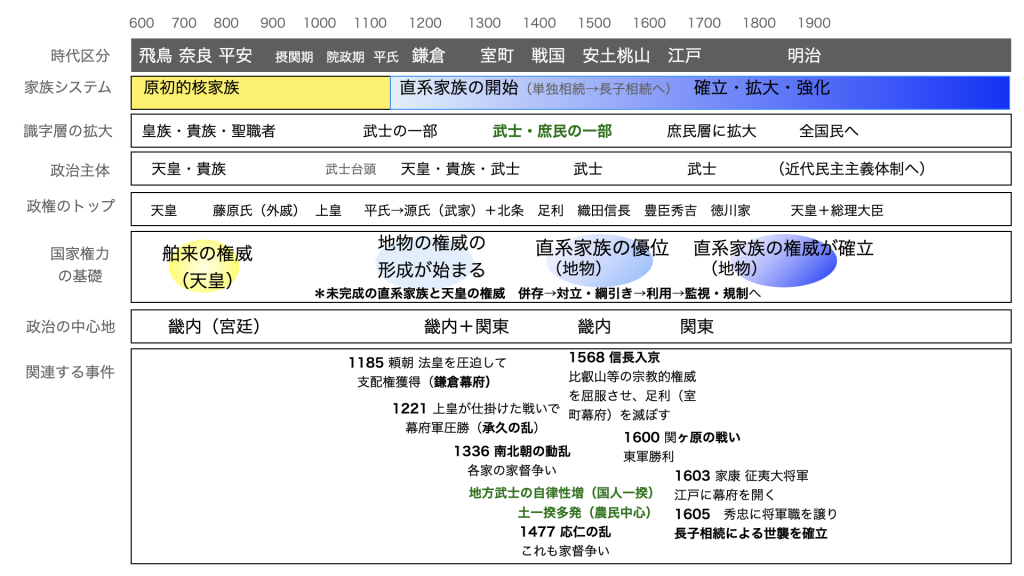

これを見ていると、ウクライナ戦争というのは、南北朝の乱とか応仁の乱と一緒で(今ちょっと勉強してるので)、国際社会の深層部で何らかの地殻変動が起きていることを示す現象であって、関係者にとっての勝敗等とは全く無関係に、それが終わると新しい世界が生まれ出ている、というようなものなのかもな、という気がしてくる。

いまW杯の決勝(アルゼンチン VS フランス)を見ながら書いていて、試合が終わったところ。

すばらしいゲームの末のアルゼンチンの勝利。

将来の何かの暗示であるといい。