目次

革命期のアイルランド

(1)イギリスとスコットランド

イギリスがアイルランドを制圧していったん落ち着きを見せたアイルランド情勢は、17世紀中盤に次なる高揚期を迎える。

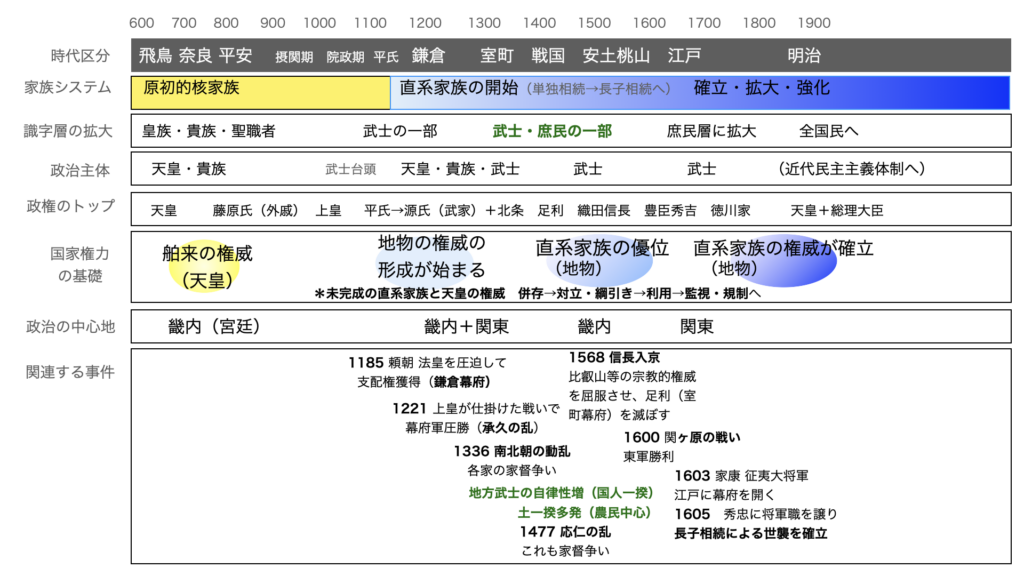

アイルランドが、ブリテン島におけるイギリス、スコットランド双方の「地殻変動+民主化革命」期の煽りを受けたこの時期。連合王国の統合のためにアイルランドが果たした役割を理解するためには、スコットランドおよびイギリスの状況に目を向けておく必要がある。

*スコットランドはアイルランドとは異なり独立の王国だったが、イギリス国王エリザベス1世の死後、有力なイングランド王位継承権者でもあったスコットランド国王(ジェームズ1世)がイギリス国王ジェームズ6世として即位(1603年)。スコットランドとイギリス(したがって当然アイルランド)は同じ君主をいただく王国(同君王国)となっていた。

ここでは、それぞれに「地殻変動+民主化革命」期を迎えていたイギリスとスコットランドが、ぶつかり、妥協し、連合王国として統合されていくまでの過程をざっくり説明しよう。

①スコットランドのこだわり:長老派教会

独立王国であることに誇りを持つ直系家族のスコットランドは、イギリスとは異なり、どの時点においても、「国王を倒したい」という願望を持つことはなかった。

この時期の彼らにとって、もっとも重要な課題は、宗教改革によって作り上げた自分たちの信仰を守ることであり、国王やその他の政治勢力との関係性は、この一点によって左右されていく。

イギリスとの関係で、彼らの信仰におけるアイデンティティは、何より、長老派の教会制度に置かれることになった。

*スコットランドはプロテスタントだが、天上成分は予定説(カルヴァン派)、地上成分は長老派(カトリック的な司教制を否定し長老の合議によって運営される長老制教会制度を支持)。カトリックに似た国教会制度を押し付けてくるイギリス(イングランド)と対立する運命にあった。(天上成分、地上成分の区別はこちら)

②チャールズ1世との対立:主教戦争に勝利!

ピューリタン革命で倒される運命のチャールズ1世(ジェームズ1世の息子)とスコットランドが対立することになったのは、カトリックに傾倒気味だったチャールズが、国教会の共通祈祷書(1559年版:聖職者の式服着用を奨励するなどややカトリックに寄せたもの)をスコットランドの教会にも強要したためである。

*チャールズ1世自身は国教徒のプロテスタントだったが、フランス王室からカトリックの妃を迎えて彼女のためにカトリックの礼拝堂を建てたり、宗教的儀式を重視する国教会制度の改革を行ったりしたため、改革派からは「こいつ、カトリックじゃね?」と疑われ、不満を持たれていた。

スコットランドは、カトリックを毛嫌いしているわけではないし、国王に恨みがあるわけでもない。しかし、彼らのアイデンティティである長老制教会を否定されることには我慢ができなかった。

スコットランド各地で民衆の暴動が起こる。暴動はついには国王軍との間の戦争に発展(主教戦争 1639-1640)。そして、スコットランドはなんと(?)これに勝利する。

国王に勝利して、長老派教会を守り抜いたスコットランドは勢いに乗り、イングランドの内戦に積極的に関わっていくのだ。

*なお、以下も「スコットランド」で通しますが、具体的には、共通祈祷書への反対運動を率いた国民盟約派が主体であることが多いです。

③ピューリタン革命の開始(1642-)

一方、敗北したチャールズ2世は、今度はイギリス国内のピューリタン(改革派プロテスタントの総称として用います)の突き上げに遭う。

*ピューリタンの語の意味についてはこちらをご参照ください。

スコットランドへの賠償の支払いのために国王がやむなく召集した議会(いわゆる長期議会 1640年11月-)で、国王派と対立する議会派(革命側です)は、星室庁(国王大権に基づく裁判所)の廃止、枢密顧問官の更迭、大主教の弾劾、国王の忠臣を大逆罪で処刑するなどの「革命」的な急進策を次々と実現。ピューリタン革命のはじまりだ。

近頃、ピューリタン革命は単なる内戦でありいわゆる「革命」ではなかったという言説に接することが少なくないが、やはり、革命というにふさわしい事態ではあったらしい。近藤和彦さんの話を聞こう。

情況をこのように急展開させたのは、スコットランド進駐軍の圧力、これと通じた長老派議員、紙の戦い、ロンドン群衆であった。群衆は議会や宮廷を包囲して要求を叫び、ピム議員は院外の圧力を背景に急進策を実現していった。ほとんど150年後のフランス革命における、言論とサンキュロットの蜂起を背景にした革命派議員を想わせる事態である。

近藤和彦『イギリス史10講』125頁

このとき、スコットランドは、イングランドの議会派と同盟を結んで、国王派と戦っていた。

スコットランドが議会派の側についたのは、議会派が長老派教会の存続を保証し、イギリスでのさらなる(教会制度の)改革を約束したからである。

スコットランドは、自らの影響力を強め、あわよくばブリテン諸島を「長老派教会化」することまで狙っていた。

④議会派との決裂→国王派への回帰→敗北→王政復古

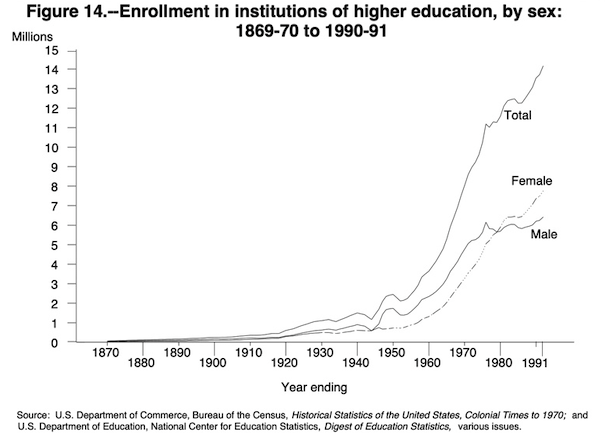

識字率上昇期にあるイギリス・スコットランドの革命連合軍は強かった。

‥‥後半の重要な戦いに勝ち続けたのは議会軍だった。スコットランド貴族の子サー・トマス・フェアファクス大将(1612-71)とケインブリッジ選出議員オリヴァ・クロムウェル中将(1599-1658)の指揮する「ニューモデル軍」の士気、規律、兵站がまさったのである。経済・金融の中心ロンドン市〔シティ・オブ・ロンドン〕を掌握していたのも決定的だった。

近藤・127頁

そういうわけで、議会派は国王軍に勝利。しかし、往生際の悪い国王が再び挙兵したために起きた第二次内戦(1648年:これも議会派が勝利)の後、スコットランドの反対にもかかわらず、チャールズ1世が処刑されるに及んで、スコットランドと議会派は決裂する。

スコットランドは、チャールズ2世(1世の息子)を国王として迎え入れ、戴冠式を執り行うのだ(1651年1月)。

共和国の指導者となったオリバー・クロムウェルは、このスコットランドの動きを共和国への反逆と見て、スコットランドに進軍。

スコットランドは戦いに負けてイングランド共和国に吸収され、独自の教会、議会、法制度とすべてを失うことになるのだが、クロムウェルが死去すると共和国はあっけなく崩れ、王政復古でスコットランドの独立は回復(チャールズ2世が復権)(1660年)。

しかし、王政復古とともに国教会の教会制度(長老制ではなく司教制)が復活したため、スコットランド国民の不満は高まった。

スコットランド国民の多くは、正規の教会を無視して、屋外で集会を開いて彼らの信仰を実践したが、国王(チャールズ2世と次のジェームズ2世)はこの集会への参加を禁じ、迫害した。スコットランドは「the Killing Time (殺戮時代)」(概ね1679-1688)と呼ばれる陰惨な時代を迎え、宗教弾圧、処刑、反乱とその鎮圧のための戦いによって多くの人命が失われる。

ウィリアムとメアリを新国王に担いだクーデターがイングランドで起きたとき、スコットランドが直ちにこれに乗ったのはそのためである。

*イングランドとスコットランドは1707年に正式に合併。連合王国が誕生した。

⑤名誉革命(1688-89)

ジェームズ2世は、「カトリックと絶対王政の復活を目指した時代錯誤な専制主義者」で、「だから名誉革命で倒された」というのが古典的な筋書きだが、話はそれほど単純ではないようだ。

ジェームズ2世がカトリックの復権を目指したことはたしかである。しかし、当時のイギリスが実施していたカトリック差別は明らかに不当なものだったし、プロテスタントが圧倒的な勢力を誇っていたイギリスで、ジェームズ2世が求めたのはさしあたり「カトリックへの寛容」にすぎないのだから、これを「時代錯誤」と評価することはできない。

*カトリックの復権のためにジェームズがかなり強引な手段を使ったことも事実のようだが、いろいろ強引だったのはプロテスタント側も同様であり、せいぜい「同じ穴のムジナ」である。

ジェームズ2世が、絶対君主政に憧れていたことも事実のようだが、当時はヨーロッパ最大の大国フランスがルイ14世の下で繁栄を謳歌していた時代なのだから、後進国の王としてそれを目指すのが不合理とはいえない。

*君主の影響力が小さければ小さいほどよいと考えるか、強力な君主の下での繁栄を目指すべきと考えるかは、理想とする国家像の対立にすぎない。

しかし、もちろん、ジェームズ2世が、ブリテン諸島の「近代」からはじき出されたことには理由があった。

ピューリタン革命で処刑されたチャールズ1世の息子である彼は、宗教うんぬんとはほぼ関係なく、長老派とピューリタンを許すことができなかったのだ。

*ジェームズ2世の推進した宗教的「寛容」策の対象に、長老派と非国教徒は(少なくとも当初は)含まれなかった。

地殻変動+民主化革命期のブリテン島で、長老派はスコットランド国民のアイデンティティであり、ピューリタン(非国教徒)はイギリスが目指すべきさらなる宗教的・政治的自由の象徴だった。このどちらとも相容れない以上、ブリテン島の将来にジェームズの居場所はない。

ジェームズ2世が、イギリス、スコットランドの両方で王位を追われることになるのは、必然的なことだったと思われる。

⑥名誉革命体制:不安定な統合

しかし、本来、長老派のスコットランドとイングランドのピューリタンは、決して一枚岩ではない。

スコットランドの方は、長老派教会さえ存続できればよいのであって、国王にもカトリックにも恨みはない。ひたすら自由を求めて分裂し、政治的にも過激化しがちなピューリタンとの相性は決してよくないのだ。

長老派を主流とするスコットランドと、活性化するピューリタンを抱え込んでいたイングランドが、名誉革命を機に一つにまとまることができたのは、双方がともにジェームズ2世に嫌われ、対立していたからにすぎない。

*ともにジェームズ2世に嫌われることになったのは、ピューリタン革命のときに長老派とピューリタンが協力関係にあったからだが、これもその場の勢いだ。

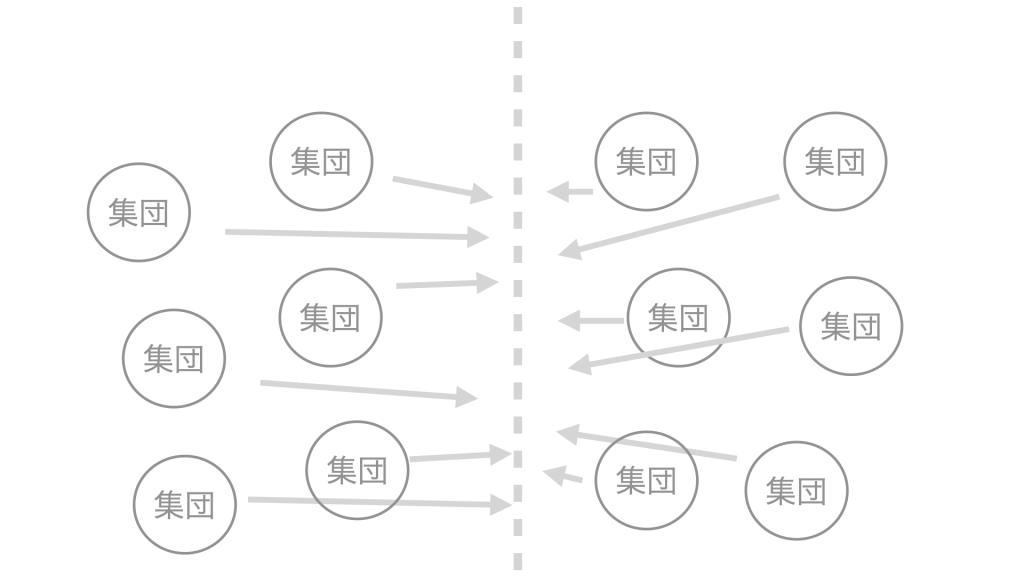

単に「敵の敵は味方」の論理で糾合しただけのイギリスとスコットランドに、永続的な統合をもたらすには、ジェームズ2世にかわる永続的な「敵」が必要だった。

その役目を務めたものこそ、カトリックであり、アイルランド。もっといえば、「カトリックのアイルランド」だったのだ。

「敵の敵は味方」の論理で糾合しただけのイギリスとスコットランド。その永続的統合のため、敵役を務めたのがアイルランドだった

(2)アイルランド

①アイルランドを視界に入れる

ここでは、イングランド、スコットランドがそれぞれ地殻変動(+民主化革命)を起こし、一応の統合を成し遂げるまでの間、人身御供となる運命のアイルランドがどんな経験をしたのかを見ていきたい。

一般に、イギリス革命(ピューリタン革命と名誉革命)は、アメリカ独立戦争(独立革命)やフランス革命、ロシア革命と比べて暴力の程度が低く、人身被害も小さかったと捉えられている。

*私自身もそのように書き、その要因を識字率上昇が全国的ではなかったことに求めるトッドの仮説まで紹介したことがある。

しかし、それは端的に誤りである。イギリス革命の暴力性が低かったといえるのは、単にアイルランドを視界から外しているからである。アイルランドの被害を計算に入れるなら、イギリス革命は、他の諸革命にまったく引けを取らない、立派な暴力革命なのだ。

②17世紀前半のアイルランド

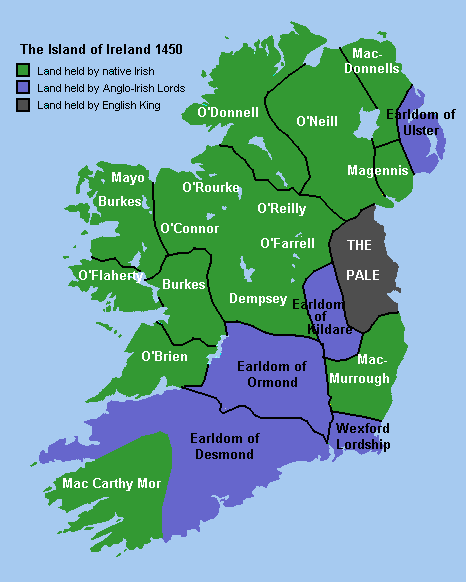

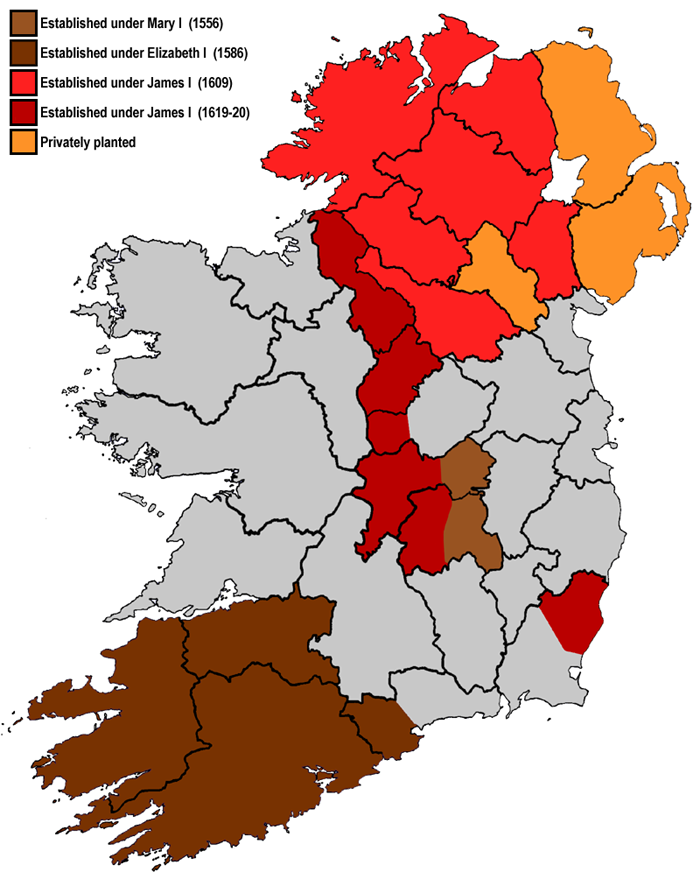

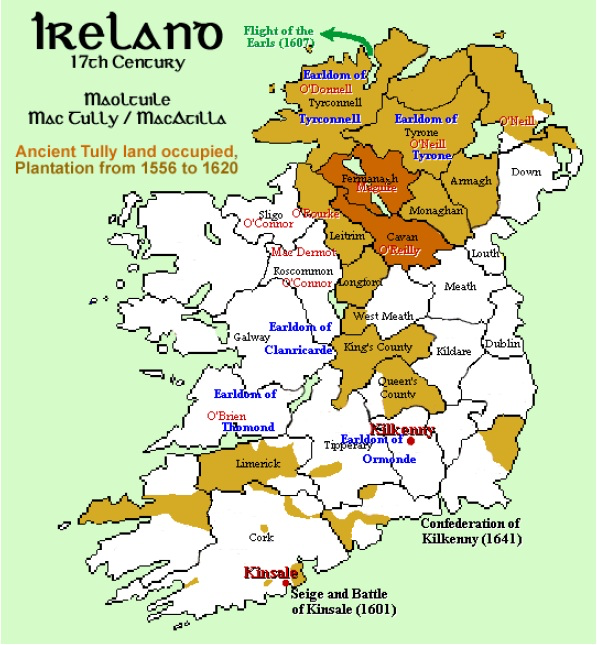

17世紀中盤、アイルランドの(潜在的)緊張は高まっていた。16世紀後半に「カトリック化」していたアイルランドに、イギリスの植民事業によって大量のプロテスタントが送り込まれたからである。

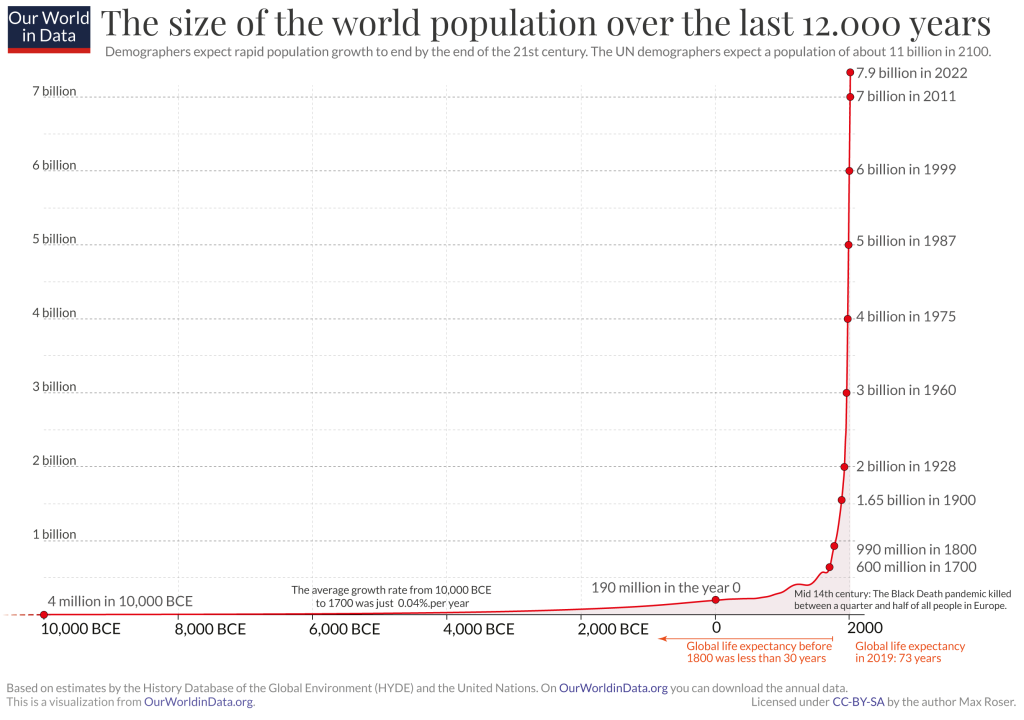

ただし、暴発に向かうエネルギーの大きさにおいて、カトリックのアイルランドと、イギリス・スコットランドのプロテスタントが対等でなかったことは抑えておく必要がある。イギリス・スコットランドは急速な大衆識字化の真っ最中であったのに対し、アイルランドの方では、まだその過程は始まってもいなかったからだ。

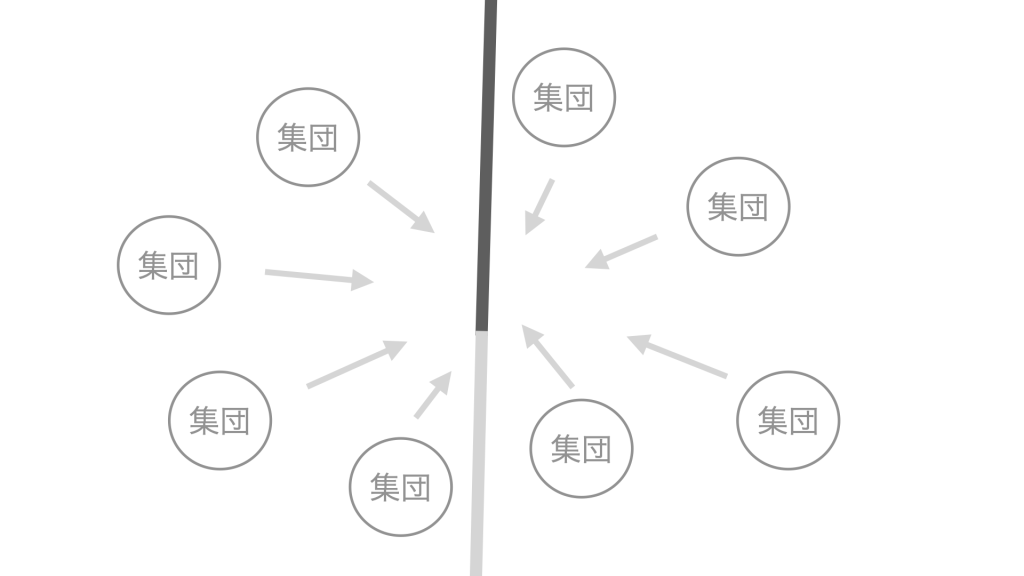

アイルランドが置かれていた緊張状態は、その意味では、受動的なものだった。そんなとき、対岸のブリテン島で、革命が始まるのだ。

大量のプロテスタントの流入でアイルランドが受動的緊張状態にあったそのとき、イギリスでピューリタン革命が始まる

③ピューリタン革命とアイルランド

イギリス、スコットランドの双方で、民衆が活性化する。イギリスのピューリタンは「反国王=反カトリック」、スコットランドは長老派(プロテスタント)で行きがかり上「反ジェームズ」だ。

*ジェームズ2世は親カトリックであった点でアイルランドと親和的だった(実際に常に連携していたわけではない)。

ブリテン島出身のプロテスタントとの関係で、受動的緊張状態にあるアイルランドにとって、この動きは脅威以外の何物でもない。

というところで、アイルランドのカトリックは、先手必勝とばかりに、反乱を起こすのだ(the Irish Rebellion of 1641)。

*直接の契機は、長期議会(1640年11月〜)とともに始まったピューリタン革命の中で、アイルランド国内のイギリス系(プロテスタント)政治エリートが革命勢力と連帯して反カトリック感情を亢進させたことがある(長期議会では直前までアイルランド総督を務めていた国王の寵臣ウェントワースの弾劾裁判があり(大逆罪で処刑されます)、そのための情報提供者としてアイルランドの議員団も参加していた)。主教戦争(1639-40)でスコットランドの長老派が国王に勝利し自らの信仰を守り抜いたことも、アイルランド・カトリックに勇気を与えたという。

1641年冬ー42年始め、‥‥ロンドンに届いたのは、アイルランドにおけるカトリック反乱の報である。ピューリタン入植者は復讐的なテロル/ポグロムを威嚇していたが、危機感をもったカトリック住民が予防的に反撃して数千人を殺した。この宗派的対抗テロルが「信仰正しき者数十万人の大虐殺」と報道され、パニックを背景に、ウェストミンスタの議会は鎮圧軍の指揮権を獲得した。

近藤和彦『イギリス史10講』126頁

*「数千人」は約7カ月間に及ぶ反乱でのプロテスタント犠牲者の総数(約4000人と推定(wiki))。

アイルランドのカトリックによるプロテスタントの虐殺はあった。しかし、歴史の年表に特筆されているのが、アイルランドにおける「虐殺」の事実ではなく、イギリスにおける「大虐殺報道」であることには注意が必要である(近藤和彦『イギリス史10講』114頁の年表)。

*ただし、同時期にはプロテスタントによるカトリックの虐殺もあり、歴史家William Leckeyは「どちらがより残虐だったかは全くはっきりしない」としている(wiki)。

基層に溜まるマグマの量の少なさゆえに、アイルランド・カトリックの反乱が、想定される反撃よりも大きくなることは決してない。他方、大量のマグマが沸騰中のブリテン島では、アイルランドの事件は、事実の何倍も何十倍も大きく、誇張して伝えられ、壮大な反作用を生み出していく。

イギリスのピューリタンは、アイルランドの「先制攻撃」に過剰に反応しーーというより、半ば口実にしてーー反乱鎮圧の名目で軍の統帥権を奪い、国王を倒し、共和国を建設する(ピューリタン革命:共和国成立は1649年)。実権を握ったクロムウェルは、その足で、颯爽とアイルランドの征服(カトリック殲滅)に向かうのである。

*なお、1641年10月に始まった反乱はアイルランド全土に広がり、組織化されてアイルランド・カトリック同盟(the Irish Cathlic Confederation 以下「カトリック同盟」)による自治運動に発展。鎮圧軍との間での戦争(アイルランド同盟戦争Irish Confederate Wars)が始まる。この後紹介するクロムウェルの征服戦争は、アイルランド同盟戦争の最終フェーズという位置付けになる。

イギリスでの反カトリック感情の亢進に戦慄したアイルランド・カトリックが先んじて起こした反乱を口実に、クロムウェルの征服戦争が始まる

④クロムウェルの征服戦争:近代の幕開け

被支配者側の先制攻撃を口実とした、支配側による殲滅戦。大変既視感のあるこの戦いが、近代の幕開けを告げる戦いであったことは趣深い。

*私はこれまで、ガザ危機(パレスチナ人虐殺)はアメリカのインディアン戦争だとかイギリスの南アフリカ戦争(ボーア戦争)だとか言ってきたが、一番似ているのは間違いなくクロムウェルの征服戦争だと思います。

近代とは何かを知る鍵となるこの戦争は、一般にはほとんど知られていないと思うので、実際の戦いの概要を少し詳しめにご紹介したい。

- 1649年8月、クロムウェル自身が指揮官として上陸

- 1649年9月 ドロヘダの戦い(Siege of Drogheda)(「ドロヘダの虐殺」とも)カトリック同盟側駐留軍約3000人とカトリックの聖職者および民間人700-800人が殺害された。

- 1649年10月 ウェクスフォードの戦い(Siege of Wexford)(「ウェクスフォードの略奪(Sack)」とも)議会軍は降伏交渉の継続中に町を襲い、約2000人の兵士と1500人の民間人を殺害。略奪後、町の大部分に火が放たれた。

- 以上の2つの事件は、イギリス軍の残虐さを示す事件としてアイルランドの人々の記憶に深く刻まれている。

- 初期の戦いにおける無慈悲なやり方のために、カトリック同盟側が降伏交渉に応じる可能性が失われ、抵抗が激化・長期化したことが指摘されている。

- 戦争末期、議会軍は、食糧庫の破壊、銃後で支援していると見られる民間人の強制移住、(勝手に指定した)「戦闘禁止地域(free-fire zone)」で発見された者はすべて敵と見なして生命・財産を奪うといった戦略を取り、民間人に多大な犠牲を出した。

- 1651-52年(ゴールウェイ陥落が52年)にはほぼ決着するも、ゲリラ戦が続き、イングランド議会が反乱鎮圧を宣言した1653年9月27日をもって終了とされる(その後も散発的な抵抗は長く続いた模様)。

- 軍医として従軍したWilliam Pettyの試算によると、戦闘、飢餓、疫病等によるアイルランド側の死者は1641年以降で618000人(人口の約40%)。うち40万人はカトリックで16万7000人が戦闘ないし飢餓、残りは疾患で死亡したとする。

- 現代の歴史家は上の数字には修正が必要と考えているようだが、少なくとも20万以上が死亡したことは確実とされる。

- 1641年の反乱に関与した者、王党派の指導者、カトリックの聖職者が全員処刑されたほか、約50000人のアイルランド人(戦争犯罪人とされた者を含む)が年季奉公労働者(indentured labourers)(「白人奴隷」とも呼ばれる)として北米や西インド諸島の植民地に移送された。

*なお、カトリックの聖職者が全員処刑対象者となったのは、1641年の反乱の煽動者とみなされたためという(懸賞金付きで指名手配されたそうです)。

通常、ピューリタン革命(イングランド内戦)の死者数に、アイルランド同盟戦争(クロムウェルの征服戦争含む)の死者は含まれていない。

*兵士、民間人(戦闘外を含む)を合わせて12万5000人(wiki)とされる

しかし、アイルランド同盟戦争は、ブリテン諸島における革命軍の対国王、対カトリック戦争の一部であり、かつ、最大規模のものである。死者の多くがアイルランド人であるという(もちろん不合理な)理由以外に、これをイギリス革命から除く理由があるとは思われない。

クロムウェルの征服で、少なくとも20万人以上のアイルランド人が死亡し、5万人が「植民地送り」となった

⑤戦後処理:アイルランド近代の基礎

征服後のクロムウェルが行った処分は、イギリスの近代アイルランド政策の基礎となった、といえる。

- 1️⃣カトリックの体系的差別

- 2️⃣カトリックからの土地の没収

という骨格は、クロムウェルの死後まもなく王政復古がなり(1660年)、名誉革命を経てイギリスが近代国家に生まれ変わった後も、ジェームズ2世の治世における一時期を除き、基本的に維持されることになったからである。

1️⃣については後に回し、ここでは主にクロムウェル政権下で行われた土地処分を見ておきたい。

- イングランド議会は、1652年8月にアイルランド処分に関する法律(Act for the Settlement of Ireland 1652)を制定

- 上述の死刑対象者(1641年反乱の指導者、王党派の指導者、カトリック聖職者)の土地はすべて没収、それ以外の軍の指導者の土地も大部分が没収された

- 「共和国の利益に常に忠実だった者」以外(要するにプロテスタントの議会派以外→全カトリック)は戦争不参加でもすべて反徒とみなされ、所有する土地の4分の3を没収された

- 当局には、(死刑対象者以外で)土地の没収処分を受けた者に共和国政府の指定する代替地を与える権限が付与された

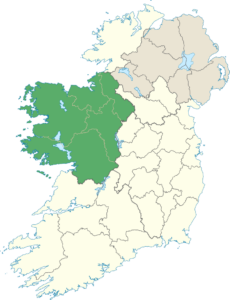

- 実際に代替地に指定されたのはコナハト地方(↓緑の部分)。要するに、カトリックをすべてシャノン川以西のコナハトに閉じ込め、それ以外をプロテスタントの入植地とする政策だ(1653年の法律でカトリックはすべてここに強制移住させられることになった)

- 以上により、カトリックの保有地の比率は、60%から8%に低下した

- この比率は、王政復古で20%に上昇(カトリックの王党派が補償を受けたため)したが、名誉革命後には再び10%に低下した

*試しに、上のリストの「アイルランド」を「ガザ」、「1641年反乱」を「10・7(2023)」、「王党派」を「ハマス」、「カトリック」を「イスラム教徒」ないし「パレスチナ人」と読み替えていただくと、当時何が起きていたかをリアルに感じていただけると思います。

クロムウェルの征服後に行われた「民族浄化」的反カトリック政策が、近代イギリスのアイルランド政策の基礎となった

⑥名誉革命戦争ーウィリアマイト戦争

カトリックのジェームズ2世を廃してプロテスタントのウィリアム3世・メアリ2世を王位につけたクーデター事件が「名誉革命」と呼ばれるのは、イギリス(イングランド)では(ほぼ)無血革命だったからである。

しかし、ウィリアム3世とジェームズ2世は、アイルランドの地ではしっかり剣を交えている(ウィリアマイト戦争 1689-1691)。

しかも、その戦争では、ジェームズ2世側で参戦した兵士約15000人、民間人を含めると約10万ともいわれる生命が犠牲となっているのである(wiki)。

*スコットランドはウィリアマイト戦争には参戦していないが、関連する事件としてグレンコーの虐殺(the Massacre of Glencoe 1692)の被害が知られる。

アイルランドの近代

ここまで見てきたように、イギリスの近代は、アイルランドの多大な犠牲の上に成立した。

では、イギリスが安定した国家体制を確立し、経済的飛躍を遂げた後には、イギリスとアイルランドの関係は正常化したのかというと、決してそうではなかった、というのが重要な点だと思う。

実際のところ、私たちがお手本としてきた近代イギリスは、その覇権の終盤まで、一貫して、アイルランド差別・排除政策を、体制の中に組み込んでいたのである。

イギリスのアイルランド差別・排除政策は、決して一時的なものではなかった

①名誉革命体制

名誉革命は、政治面では制限君主制を確立し、宗教面では、厳格な国教会体制(ピューリタン革命以前)とも、過激なピューリタン体制(革命政権)とも異なる、寛容なプロテスタント体制を確立した事件として知られる。

議会が、権利の章典(1688)とともに、寛容法(1689)を制定したことは、教科書にも書かれているほどだ。

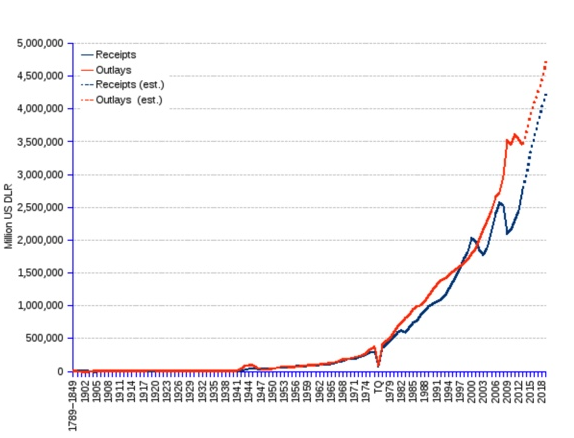

教科書の記載を続けると、1707にはイングランドとスコットランドは合同して大ブリテン王国(Great Britain)となり、ウォルポール(在任1721-42)が首相となる頃には責任内閣制が形成される。その間には、イングランド銀行の創設(1694)、国債制度の整備もあり、近代国家イギリスは、この時期、覇権への道をまっしぐらに進んでいる。

しかし、そもそも、名誉革命が、宗教上の寛容を実現したというのは事実ではない。寛容法は、非国教徒のプロテスタントには信仰の自由(独自の信仰集会の開催など)を認めたが、カトリックはその対象外だったのだ。

*なお、審査法(1673)(国教徒以外の者が公職に就くことを禁止)は廃止されなかったが、非国教徒のプロテスタントに関しては法律の文言を超えて社会活動の自由が拡大していったという。

それもそのはずで、イギリスは、教科書記載の(覇権への)道のりを歩んでいるその裏で、アイルランド統治においては、クロムウェルの征服で強化されたカトリック差別政策を基本的に踏襲した「刑罰法」(英語では単にPenal Laws)体系を整備していくのである。

近代国家イギリスの確立と同時に、アイルランド・カトリック差別の体系化が進行したという事実は、示唆的だと思う。

アメリカにおいて、排除された先住民と黒人奴隷の存在こそが、「われら人民(We the people)」の統合を可能にしたように、イギリスでは、おそらく、差別され否定された「カトリックのアイルランド」の存在こそが、グレート・ブリテン王国の統合を可能にし、選挙権すら与えられなかった多くのイギリス人(スコットランド人含む)に「帝国の臣民」としての意識を付与したのである。

*人種主義こそがアメリカのデモクラシーの基礎であるとするトッドの指摘、またこの時期のイギリスが実質的には「議会制寡頭政治」であったこと(18世紀初頭で全国民の4.7%(成人男性の15%)、18世紀を通しても成人男性の20%程度しか選挙権を持たなかった)については、下の記事をご覧ください。

アイルランド統治におけるカトリック差別の体系化は、近代国家イギリスの確立と同時に進行した

②アイルランドのアパルトヘイト体制

刑罰法の下でのアイルランド統治は、一種のアパルトヘイト体制といえる。「プロテスタントの優位(Protestant Ascendancy)」と呼ばれるこの体制の下では、アイルランド国民は以下の3種に分類される。

- プロテスタント(国教徒):支配層

- プロテスタント(非国教徒):具体的にはピューリタン(イングランド出身)と長老派(スコットランド出身)。刑罰法の下で一定の差別を受ける。(両者の間にも差異があったかもしれないが詳細は(私には)不明)

- カトリック:最下層 刑罰法の下で基本的人権を否定され全面的な差別を受ける。

刑罰法の下でカトリックがどのような扱いを受けていたのか。まずは井野瀬久美恵先生に概要をご説明いただこう。

1695年から施行されたこれら一連の法律は、カトリックを、陸海軍や法曹界、商業上の活動などから締め出し、彼らの選挙権を与えず、行政上の公職に就くことも許さず、土地の購入も禁じた。カトリックの地主には均等相続が強制され、彼らの保有する農地がどんどん細分化される一方、プロテスタントの地主には、イングランド同様、長子一括相続によって土地保有の温存が図られた。けっきょく、アイルランドの大半の土地が没収され、プロテスタントのイングランド人入植者に分配される。カトリックのアイルランド人を全面的に否定することによって、連合王国は、プロテスタントという自らのアイデンティティを構築していった。

井野瀬久美恵『大英帝国という経験』(講談社学術文庫 2017年)103-104頁

私の調査では、差別は以下の項目に及ぶ。

- 公民権(公職就任権、公職選挙権・被選挙権)の否定

- 銃器の所持、軍務、5ポンド以上の馬の所持の禁止

- プロテスタント(国教徒?)との婚姻禁止

- 教育の制限(カトリックの学校設立・運営の禁止、カトリックが若年者に教育を行うことは学校でも家でも禁止、国外で教育を受けることも禁止)

- 大学進学の禁止

- 土地の購入・保有の制限

- 遺産(土地)相続に関する特別ルールの適用

全て網羅したものではないが、おおよそ上記のような差別を受けたので、大前提として、アイルランドの民衆の社会的上昇はあり得なかった。

その上で、農業で生計を立てていく以外にない彼らにとって、実際上、もっとも深刻であったのは、土地相続の問題である。

イギリス法(コモン・ロー)の基本は、男子優先の長子相続制である。アイルランドでもプロテスタント(国教徒?)はこれに従うので、地主の土地は(分割されることなく)そのままの形で子孫に継承される。

*ただし、第一回で書いたように、この頃には遺言の利用が一般化したため、実際にはかなり自由な相続が可能になっている。

しかし、アイルランドのカトリックには、すべての子供の間での均等相続が強要された。元は自作農が中心であったアイルランドの農民は、改宗するか、さもなければ、土地の細分化に甘んじて(事実上土地を失い)、小作人となるしかなかったのである。

一連の差別は、18世紀末(1770年代以降)の「カトリック救済法」と呼ばれる一連の立法により、法的には緩和に向かった。最終的に、カトリックの公職就任権が認められたのは1829年、ダブリン大学(トリニティ・カレッジ)での学位取得に関する制限が取り除かれたのは1873年である(脱宗教化の頃だ)。

*なお、カトリックはブリテン島(イングランド・スコットランド)でも差別の対象だったが、圧倒的少数派であったために脅威とは受け止められず、アイルランドよりははるかに事実上の「寛容」の進行が早かったようである。

それでも、イギリスの植民地として、アイルランド人が虐げられる状況は変わらなかった。最終的に、アイルランドの人々が「二級市民」を脱するには、イギリスと戦い、独立を勝ち取る以外になかったのである。

*イギリスとの関係で「二級市民」と感じていたのは、カトリックの庶民だけではなかったというのも、重要であり、かつ、興味深い点である。17世紀以降、アイルランドの支配層は全員イギリス系のプロテスタントだった。彼らには、反英カトリック勢力への対応に苦慮しつつイギリスの利益を守り続けてきた「アイルランド王国」のエリートとしての自負があり、イギリスが、いつまでもアイルランドを下に見て、イングランドと対等の王国として扱おうとしないことに不満を感じるようになった。アイルランドの自治・独立運動には、こうしたイギリス系のアイルランド人も多く関わっている。(以上につき、山本正『図説 アイルランドの歴史』67頁参照)

イギリスのアイルランド統治は、アイルランド版のアパルトヘイト政策に他ならなかった

③グレート・ブリテン王国への編入(1801)

ここで、アイルランドの法的な位置付けを整理しておこう。

1541年以降、アイルランドは、イギリスの王を国王とする「アイルランド王国」として存在していた。

*名前だけを見ると独立の王国のようだが、すでに述べたように、単にそういう名前をつけてイギリスが支配していたというだけである。

1707年には、イギリスと(本物の独立王国だった)スコットランドが合併し、グレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)を形成したが、アイルランドはこの動きには無関係で、「アイルランド王国」のままだった。

それが、1801年になって、おもむろに、アイルランドはグレート・ブリテン王国に編入されるのだ(Kingdom of Great Britain and Ireland)。

これはいったいどういうことなのか。

連合王国の一員になったというと聞こえはよいのだが、この措置は、インド大反乱にショックを受けたイギリスが、インドを帝国に編入して直接統治下に置いたのと同質のものといえる。

*イギリスは、東インド会社を通じてインドを間接的に統治していたが、1857年のインド大反乱を契機に東インド会社を解散。インド帝国を成立させて(皇帝はイギリス女王)直接統治下に置いた(1858年)。インド統治の責任者は、国王の代理である総督。

併合により、アイルランド議会(1782年に立法権の独立を獲得していた)は閉鎖され、アイルランド選出議員は代わりに連合王国議会に議席を得た。では、連合王国の政府がアイルランド統治の責任を担うのかといえばそうではなく、引き続き、アイルランド総督が担ったのだ。

*総督を任命するのは国王の諮問機関である枢密院。

連合王国への編入は、1798年に起きた大規模な反乱(ユナイテッド・アイリッシュメンの反乱)を鎮圧した直後のことであり、その目的は、直接統治による支配の安定化、そして、対仏戦争のための兵力の確保にあったと見られている。

*イギリスは1793年からフランス革命戦争に参戦している。

グレート・ブリテン王国へのアイルランドの編入は、直接統治による支配の安定化と兵力確保のための方策にすぎなかった

④ジャガイモ飢饉

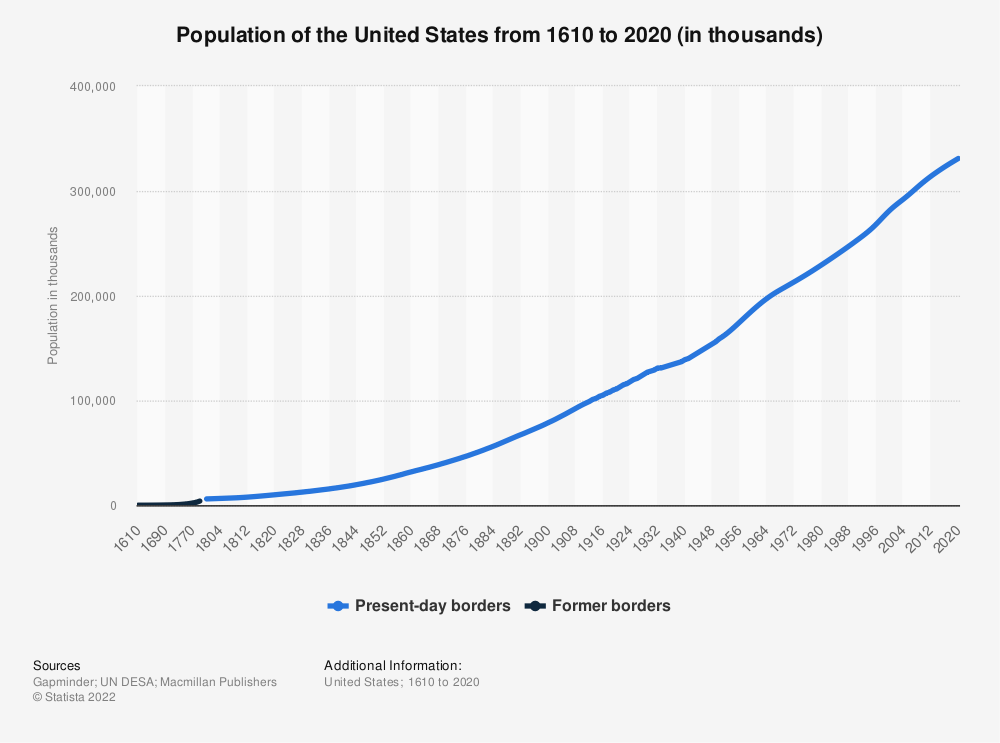

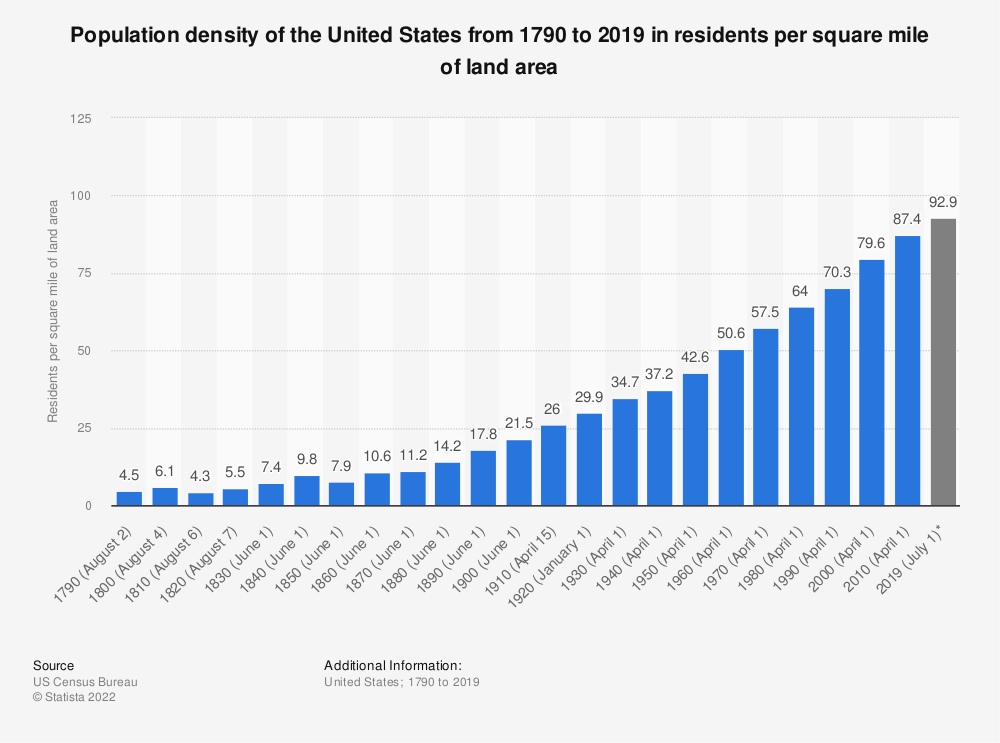

兵力確保の準備としてイギリスが行った国勢調査のおかげで、1801年以降のアイルランドの人口は正確に記録されている。

人口の推移を見ると、連合王国への編入が、アイルランドに何をもたらしたか(あるいは「もたらさなかったか」)が如実にわかる。

1806年の人口は約560万人。

1841年には、約817万人のピークに達するが、

1851年には約655万人に落ち込む。

1901年には約446万人と、ピーク時の約817万人から60年間で半減。

以後、第二次世界大戦の終了まで、アイルランドの人口はほぼ減少の一途をたどり、現在に至るまで、1841年の人口を回復できていないのである(2023年で約530万人)。

*増加に転じるのは1946年(wiki)。

1841年までの人口増と1851年の人口減の原因は同じ。ジャガイモである。

イギリス本国に対する食糧供給地として、生産した穀物(小麦等)をすべてイギリスに送っていたアイルランドでは、ヨーロッパの他地域に先駆けて、18世紀にはジャガイモを食べていた。

*ヨーロッパで食用として普及するのは19世紀。

19世紀前半の数十年は、フランスとの戦争のために海外からイギリスへの食糧供給が滞った時期で、この時期にアイルランド農業は大いに発展を遂げた。ついでにジャガイモもたくさん採れて、人口が増えたのだ。

ところが、1845年、46年と連続でジャガイモが不作に陥る。それで人口が激減したのである。

*原因はアメリカから入ってきたウィルスによる胴枯れ病。

飢饉と栄養失調に発疹チフスや赤痢といった疫病の発生、街にあふれる物乞いの群れ。政府が雇用対策として行った公共事業では、日当めあてに道路工事の作業に集まった人たちが、飢えのために次々と亡くなった。埋葬費が貯まるまで死体は埋められず、腐敗するにまかされたため、疫病被害はさらに拡大した。飢饉が収束し始めるのは1851年頃だが、同年の国勢調査では、10年間に162万人の人口減少が確認されている。

井野瀬・99-100頁

地獄絵図である。

でもジャガイモの不作なら仕方ない。

そう思われるでしょうか。

実は、大飢饉の時代、凶作だったのはじゃがいもだけであり、イギリスに輸出された穀物で、当時のアイルランドの人口の2倍を養えたと算定されている。また、イギリス市場の需要の変化に呼応して耕地から放牧地への転換が進行中だったことから、畜産物の生産も増大傾向にあった。飢饉は人災ーー。しかも、放牧地確保のため、借地料を払えなくなった人たちは即刻、強制的に土地を追われた。だが、アイルランドには、彼らを吸収する産業などなかったのである。

井野瀬久美恵『大英帝国という経験』108頁

⑤問題を輸出する「帝国」

以後、アイルランドからの人口流出は加速する。それ以前からあったブリテン島や北米への移民がこれを機に激増し、その流れが止まらなくなるのである。

しかし、イギリスはこれを止めようとはしなかった。実はこの時期、イギリスの農村でも人口圧が高まり、まずは都市へ、次いで海外へ、という流れによる人口流出が急増していたが、イギリスはこれも意に介さなかった。

移民という安全弁がなければ、1840-50年代のイギリスとアイルランドの社会がどうなっていたか、想像することさえ難しい

エイザ・ブリッグズ『改良の時代 1783-1867』(1959)(井野瀬・120頁から孫引き)

そう。イギリスにとって、移民は、つねに「イギリス社会にとって好ましくない人たちを排除する手段」(井野瀬・121頁)であり、問題解決の方法だったからである。

イギリスは、1660年代以降は北米に、アメリカが独立した後はオーストラリアに囚人を送った。

*アイルランドで反乱を起こした人々もオーストラリアに送られました。オーストラリアの名誉のために付け加えておくと、植民地時代初期にオーストラリアにやってきた人々は「16歳から35歳までの若い健康な男たちが大半だった。彼らの犯した罪の約8割が窃盗で、しかも半分が初犯だったという。その意味で、彼ら囚人は、当時のイギリスの一般労働者と何ら変わらなかった」(井野瀬・121頁)。

社会不安による窃盗の横行、人口過剰による食糧不足、抑圧された人々による反乱。近代イギリスは、こうした問題を政治的に解決する代わりに、一貫して「輸出」することで対処した。「イギリスは断じて帝国ではない」と私が考える所以である。

⑥アイルランドのその後と北アイルランド紛争

アイルランドは、独立戦争、内戦を経て、1922年にアイルランド自由国(完全な独立国ではなくイギリス連邦内の自治領(Dominion))として独立。1949年には、イギリス連邦を離脱した。

*独立戦争の後に調印された講和条約で、①アイルランド自由国はグレートブリテン王国から独立してイギリス連邦(Commonwealth)内の自治領(Dominion)となり(カナダ等と同じ地位)、②北アイルランドにはアイルランド自由国にとどまりグレートブリテン王国を出るか、自治領としてグレートブリテン王国にとどまるかの選択権が与えられることが決まった。条約締結に関わった人々は、これを「完全独立への第一歩」として支持を求め、議会はわずかな票差でこれを批准したが、即時完全独立を求める反対派との間で内戦が勃発。政府軍が事実上勝利した後でようやくアイルランド自由国憲法が成立、自由国の(イギリス連邦内での)独立が実現した。

独立によって、アイルランドのカトリックがみな解放されたかというと、そうではない。北アイルランドが分離したからだ。

アイルランドが自由国として独立した1922年、北アイルランドは自由国から離脱し、グレート・ブリテン王国の自治領の地位を得た。

前回書いたように、北アイルランド(アルスター)の人口構成は、他の地域と違っていた。「イギリス化」のための大規模な植民事業が行われた結果、支配層(地主階級)だけでなく、庶民の間でも、イギリス出身者(プロテスタント)の割合が高くなっていたのだ。

だからこそ、彼らはアイルランド自由国から離脱することを選んだ。それはよくわかる。問題なのは、しかし、北アイルランドにも、アイリッシュのアイデンティティを持つカトリックが多数住んでいる、ということなのだ。

有権者の多数を占めるイギリス系プロテスタント(ユニオニスト)は権力を独占し、プロテスタントの支配を維持するべく、政治的・経済的にカトリック住民を差別する政策を取り続けた。

*ユニオニストは、イギリスとの連合(イギリス領にとどまること)を絶対的な方針とする立場、ナショナリストはアイルランドとしてのアイデンティティを重視するので北アイルランドの場合はアイルランドとの統合を求める立場となる。

‥‥北アイルランドは1921年に自治国家として成立した。しかし、その社会は、多数とはいえ3分の2、あるいは地域によっては少数派であるプロテスタントのユニオニスト(イギリスとの連合派)がカトリックを強権的に支配する構造であった。それを支えたのが、

日本大百科全書(ニッポニカ)「北アイルランド紛争」[堀越智] より一部抜粋

(1)普通警察や武装警察に加えて、独立戦争中に編成された特別警察(なかでもBスペシャルとよばれたパートタイムの武装警察がもっとも凶暴であった)と容疑者を無期限に拘留するインターンメント(予防拘禁)などによる治安体制

(2)比例代表制の廃止、複数選挙権制(普通選挙権に加えて、資産家に認める企業家特権などー公民権運動が始まると廃止)やゲリマンダー(特定政党が有利になる不自然な選挙区割)などによる各地方議会のプロテスタント独占

であった。それによってカトリックの失業率がプロテスタントのつねに2倍以上という職業差別など、従来からあったカトリック差別の社会構造がいっそう極端に固定されてしまった。その基盤にはカトリック住民とプロテスタント住民の宗派対立意識があるが、それがいっそう拡大、固定されたのである。

つまり、アイルランドが独立し、イギリスのくびきから(ほぼ)解放された後も、北アイルランドには「プロテスタントの優位」に基づく「アイルランド版アパルトヘイト」が残った(そしてイギリスはこれを放置した)、ということである。

北アイルランド紛争とは、基本的に、この「アパルトヘイト」をめぐる闘争なのだ。

*私は知りませんでした。過去に調べたこともあると思いますが、こういう話だとピンときてはいませんでした。大変ショックというか驚きました。

そういうわけなので、北アイルランド紛争は、決して、「北アイルランドにおける宗教対立」の問題などではない。

北アイルランド紛争は、単純に、イギリスのアイルランド支配(アパルトヘイト政策)の問題であり、自らが引き起こしたその問題を「自治」に任せて放置したゆえの問題なのだ。

北アイルランド紛争は、分離した北アイルランドに残存した「アパルトヘイト政策」をめぐる闘争だった

おわりに

いかがでしょうか。

私は、知っているようで知らないことが多く、調査の間、いちいち「ええっ!」とか「きゃー」とか、ジェットコースターに乗っているような気分でした。

フランスと戦って島国となってもまだ権威の軸を持たなかったイギリスは、アイルランドに敵役を押し付けてグレート・ブリテン王国を築き、大量のアイルランド人の血の上に近代化を達成し、アイルランド・カトリックの隔離と差別を国家統合の基礎として、世界に冠たる植民地「帝国」を築きました。

そのイギリスは、現在、後継者たるアメリカ「帝国」の崩壊を前に、ウクライナを表に立てて対ロシア戦争を仕掛け、イスラエルによるガザ・レバノン侵攻を猛烈に支援し、反イスラエル闘争を固い決心の下に遂行するイエメンと戦争をしているわけですが、この顛末は、いかなる意味でも、偶然とはいえない、と私は思います。

*思えば、アイルランドは、南アフリカと並んで、ガザ虐殺に対して強い反応を示した国だった(国際司法裁判所への訴訟提起への関与など)。

いま世界で起きていることは、イギリス・アメリカに率いられて私たちが歩いてきた近代の道のりの、かなり必然に近い帰結であるに違いないのです。

・ ・ ・

「でも、ねえ‥‥」

ため息をついたところで、話は本編の方に戻ります。

しかし、彼らだって、決して、好きで「抗争と掠奪」に明け暮れているわけではないはずです。そのことは、150年間、西欧人になろうと努力し続けた私たちが一番よく知っている。私たちがなんか知らないけどつい長いものに巻かれて周囲と同じように行動してしまうように、彼らは彼らで、なんか知らないけど、自由を叫び、争い、奪ってしまうのです。

「トッド後」の近代史3ー③

どうして、核家族が先頭を走ると、世界はこんなふうになってしまうのか。元の道に戻って、探究を続けましょう。

*余談ですが、スコットランドの自治・独立運動がとくに活性化したのは、イギリスとアイルランドが共にEUに加盟した1970年以後のことのようです(wiki)。何か関係があるでしょうか‥

主な参考文献

- 近藤和彦『イギリス史10講』(岩波新書、2013年)

- 木畑洋一・秋田茂編『近代イギリスの歴史』(ミネルヴァ書房、2011年)

- 川北稔・木畑洋一編『イギリスの歴史』(有斐閣アルマ、2000年)

- 井野瀬久美恵『大英帝国という経験』(講談社学術文庫、2017年)

- 山本正『図説 アイルランドの歴史』(河出書房新社、2017年)

- 佐藤賢一『英仏百年戦争』(集英社新書、2003年)

- エマニュエル・トッド『我々はどこから来て、今どこにいるのか? 上』(文藝春秋、2022年)

- エマニュエル・トッド『家族システムの起源Ⅰ ユーラシア 下』(藤原書店、2016年)

- エマニュエル・トッド『新ヨーロッパ大全Ⅱ』(藤原書店、1993年)