以下は、ムスタファ・フェトゥーリ「リビアはカダフィとともに消えた:「解放」されたリビア人はなぜ占領下にあると感じているのか」の翻訳です。

Mustafa Fetouri, Gaddafi took the country with him: Why do Libyans feel occupied after being ‘liberated’? 24 Dec. 2023, rt.com

エジプトの西隣、地中海沿岸にあるリビア。文化圏としては西アジア(中東)の一部です。近現代史の骨格だけを拾うと、以下の通り。

- 16世紀以降オスマン帝国の版図

- 1911年 イタリアの侵攻を受ける。イタリアとオスマン帝国の戦争(伊土戦争)を経てイタリア植民地

- 各地域で激しい抵抗運動が続くが1932年に完全平定。イタリア領リビアに

- イタリアのWW2敗戦で英仏の共同統治領となった後、国連決議により独立(1951年)。リビア連合王国となり、東部地域の君主であったムハンマド・イドリースが国王(イドリース1世)に就任

- イドリース国王の下、国際石油資本による開発を受け入れたリビアは産油国として一定の経済成長を遂げるが、多くの国民は貧しいまま。エジプト・ナセル大統領が主導する汎アラブ主義の影響もあり、王政および親欧米政策への不満高まる

- 1969年 青年将校によるクーデター(リビア革命)。イドリース国王は退位し、カダフィを指導者とするリビア・アラブ共和国が成立。

- カダフィ政権下の事象は真偽が不明なことが多く調査できていないので省略。ともかくカダフィ政権は英米と敵対し、テロ支援国家に指定されたり、命を狙われたりする。1992-1999は国連の経済制裁

- イラク戦争(2003年)後、カダフィの姿勢が軟化したとされ、テロ支援国家指定解除。2006年アメリカとの国交正常化

- 2011年「アラブの春」の一部として起きた反政府運動の後、内戦に突入。欧米(米英仏)の軍事介入を経て、反政府勢力が政権を樹立。カダフィは射殺されて死亡。国名「リビア」に

*なお、日本では「カダフィ大佐」としてよく知られる人物は、アラビア語リビア方言では「ガッダーフィー」(Gaddafi)、標準的なアラビア語では「カッザーフィー」が近いようですが、ここではよく知られる名称を用いました(大佐ではないので大佐は用いません)。

この記事は、リビア国民の視点から、2011年以後、西側諸国の主導によって行われた「民主化」とは何だったのかを問うものです。

リビア国民の多くは今、「民主化」とは、結局、西側の言いなりになる政権が樹立され、リビアの国土と資源が体よく利用されただけであり、新たな形態の植民地支配にほかならないと考えているようです。

リビア国民の経験は、おそらく、イラク国民の経験とほぼ重なります。そして、同様の事態に陥ることを避けるために必死の抵抗を続け、ついに勝利しつつあるのがシリアだと思います。

ところで、1945年以後、つまり、アメリカが君臨する世界における「民主化」成功事例の第1号は、日本です。短い記事ですが、彼らの経験は、日本に住むわれわれが、現代の世界を理解し、20世紀以降の自分たちの歴史を振り返り、「アメリカ後」の世界を展望するのに役立つと思い、紹介させていただきます。

(前書き終わり・以下本編)

リビアはカダフィとともに消えた:「解放」されたリビア人はなぜ占領下にあると感じているのか(Mustafa Fetouri)

本当の主権国家であった2011年以前の記憶は失われていない

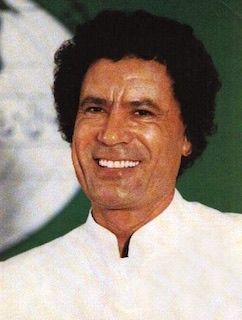

12年前、リビアに到来し、ムアンマル・カダフィの政権を終わらせた「アラブの春」は、リビアをカオスに陥れ、国家は部族や地域によって分断された。カダフィ本人は、西側の支援を受けた民間の軍事組織によって殺害された。

*カダフィ殺害の背後にNATOないしアメリカがいたことについてはかなりの証拠があります(↓)(辰井)。

https://www.azernews.az/region/212351.html

https://www.cbsnews.com/news/clinton-on-qaddafi-we-came-we-saw-he-died/

https://www.youtube.com/watch?v=6DXDU48RHLU

NATOによる軍事侵攻

2011年2月、リビア東部で発生したカダフィ政権への小規模かつ限定的な市民運動は、やがて西側が支援する政権転覆の試みに変貌し、NATOは「民間人保護」の名目でリビアに軍事介入を行なった。

アメリカ、イギリス、フランスの主導によって採択された国連安保理決議1973が、リビアに対する武力行使の道を開いた。軍事侵攻は、西側諸国がカダフィを政権から追放したいというだけの理由で行われたものであり、それ自体、あからさまな安保理決議違反だった。これ以降に何が起きたかはよく知られている通りである。

混乱の中、リビアの人々は、民主主義と繁栄、自由はすぐそこだと聞かされていた。ところが、彼らはまもなく気づくことになる。カダフィはいなくなった。しかし、ある意味で、カダフィと共に、リビアそのものが失われてしまったのだと。

何年経っても、リビアは停滞したままで、自由も安定も勝ち得ていない。主権に関わる事項のほとんどは他国によって決定され、外国の手先となった武装勢力が国を支配している。

「占領下」のリビア

現在、ほとんどのリビア人は、リビアは独立を失い、新たな形態の占領状態にあると感じている。政治家は外国の意見を聞かなければ何も決められない。そして、10数年前にリビアを混沌に陥れた同じ国々が、現在もリビアの発展を妨害しているのだ。

国家主権、そして自律的な内政・外交政策は、カダフィ政権の中核だった。石油資源に恵まれた北アフリカ国家の指導者として君臨した40年間、カダフィはこの2つをリビア人の国民的アイデンティティに組み込むことに成功した。その結果、リビア国民は、あらゆる外国からの干渉を警戒し、西側、とりわけイタリア、アメリカ、イギリス、フランスから来るすべてを疑ってかかるようになった。この4カ国がリビアの歴史上果たした邪悪な役割は深く記憶に刻まれている。いずれも、リビアの主権を侵害した責任が問われている。

西側主導の政権交代と内戦が起きた2011年以前、リビアは毎年4つの祝日を祝っていた。それぞれの祝日は、リビアが誇る歴史の転換点を祝い、若い世代に独立した主権国家であることの重要性を思い出させるものだった。各祝日の行事には、外国の要人、時には国家元首も参列し、その重要性を印象付けていた。

誇り高いかつてのリビア

例えば、3月28日はリビア東部のトブルクの戦略軍事基地を占領していたイギリス軍の追放記念日である。1970年3月、革命によって政権を掌握して6ヶ月のカダフィは、すべての外国軍に国外退去を命じた。その年の6月11日には、アメリカ軍がトリポリ郊外の巨大軍事基地から撤退した。ウィールス空軍基地は、ピーク時約50㎢の敷地にアメリカ国外で最大の軍病院や大型映画館(シネコン)、ボーリング場、高校を備え(リビア人は立ち入り禁止!)、その規模と提供されるサービスから「リトル・アメリカ」と呼ばれた。約15,000人の軍人とその家族が暮らし、空軍のパイロットは近隣のアルウィティア(リビア砂漠付近)にある5ヶ所の射撃訓練場も利用していた。ウィールスは現在ミティアガ空港となっている。

10月7日は、1970年に20,000人に及んだイタリア人入植者を追放した記念日である。彼らは1911年9月に始まったイタリアのリビア占領の際にやってきた民間人で、一時期は主要商品の貿易や修理サービス、小規模工場等のほぼ全てが彼らの所有ないし支配下にあった。リビア東部では、イタリア人入植者がもっとも肥沃な土地を所有し、リビア人は安い労働力として使われた。リビア人労働者への対価は多くは(賃金ではなく)食料や住居であり、手工業の工房で働くリビア人技術者に与えられた賃金もごくわずかだった。

外国勢力の排除は、銀行部門と石油部門でも行われた。1969年のカダフィ革命以前、銀行部門はイタリア人とイギリス人が独占していたが、1970年12月、同年に成立した法律153号によってすべての銀行が国有化された。石油部門も同様である。国内のすべての石油会社をアラビア語の名称に変える措置が取られた後、1973年に成立した新石油法によって石油の探査・生産・輸出のほぼ全てが国営となった。

カダフィ政権は、リビアを侵略した列強、とくにイタリアの植民地支配と戦った歴史をリビア人の誇りとして刻むことに使命感を抱いていた。イタリアは、1911-43の間に、レジスタンスの指導者オマール・ムフタール(1931年に拘束され絞首刑)を含む50万人近いリビア人を殺害している。

実際、何年にもわたる圧力と交渉の末、リビアは他のどの国もなし得なかったことを成し遂げたといえる。リビアは、イタリアに植民地時代の暴虐を謝罪させ、賠償金を支払わせたのだ。2008年、リビア政府とイタリア政府は、植民地支配に起因する問題の解決と反植民地主義を宣言する友好・協力・パートナーシップ協定に調印した。同協定では、イタリア側が、リビアへの賠償として、道路、病院、鉄道網の整備やリビア人学生への奨学金、盗まれた工芸品の返還といった開発協力プロジェクトの形で、25年間に渡り5億ドルを支払うことが取り決められた。

誇りを失った新生リビア

トリポリ在住のある歴史学者(匿名を希望)は次のように指摘する。新生リビアは、歴史を祝おうとしないどころか、思い出そうともしない。「遠い歴史も、最近の歴史も」。彼は言う。歴史とは、国家が経験した過去を若い者に教え、老いた者には思い出させることで、時間をかけて「国の性格(国柄)の不可欠な一部」となっていくものだ。

彼の同僚であるミラド(彼も報復への懸念から姓の公表を恐れている)もこれに賛同し、次のように付け加えた。「カダフィ時代の最大の遺産の一つは、国家の過去の事蹟を讃えることで、リビア国民に誇りを持たせたことだと思う」。

2011年10月以後、リビアでは国家的な記念式典や祝賀行事は一度も行われていない。それどころか、リビアの政治は、選挙や経済を含む全てが、外国政府かその手先である勢力によって牛耳られているのだ。

現在、リビアには外国の軍人、傭兵、武装集団が20,000人以上在住し、権勢を争う様々な地域勢力を支援している。この状況は多くのリビア国民にとって「信じがたいこと」だと、トリポリ大学のアリ・マフムードは言う。「何十年も前に外国軍を追放したリビアに、再び外国軍が駐留するなんてことが、いったいなぜ起きたのだろうか?」

リビア国民の大多数は、ミスラータ、ベンガジ、アル・ワティア、トリポリ南西部その他の地域のリビア軍基地に外国軍が駐留している事態を、外国による占領の一種とみなし、快く思っていない。

隠微な「占領」

普通のリビア国民は、リビアは「軍事的にも政治的にも」間接的な占領状態にあると見ている。こう指摘するのは、ベンガジ在住の弁護士、サミア・アル・フサイン(仮名)である。2021年に予定されていた選挙は、無期限に延期された。アメリカおよびイギリスの大使が、サイフ・アルイスラム・カダフィームアンマルの息子であるーが最有力候補である状況での選挙の実施を嫌ったからだ。

カダフィ・ジュニアは、リビア国内で広く支持を集めている。彼は大統領選への出馬禁止措置を受けていたが、裁判所は2021年にこれを解除した。予定通り2021年に大統領選挙が行われていれば、間違いなくカダフィが勝利したはずである。それを避けるため、前イギリス大使キャロリン・ハーンダルとアメリカ大使リチャード・ノーランドは、カダフィの候補者指名に公式に反対した。

国民の怒りに直面した議会は、外務省とは異なり*、選挙についてのコメントを理由にハーンダルを「ペルソナ・ノン・グラータ」に指定せざるを得なかった。しかし、任期が終了した昨年10月まで、彼女が国を出ることはなかった。これもまたリビアが占領状態に置かれていることを示す証拠の一つといえる。ノーランドに至っては、リビア外務省から非難を受けることすらなかった。なぜか。アメリカ大使だからだ。

* 「外務省とは異なり」という記載は、「外務省が非難だけはしたがそれ以上何もしなかったのとは異なり」と解釈すると、その後の「ノーランドは外務省から非難すら受けなかった」という記載と辻褄が合うと思い、少し調査しましたが、真偽は確認できませんでした。

アル・フサインは政治的には反カダフィだが、それでも、最近明るみに出た今年8月の前外務大臣ナジュラ・アルマングーシュとイスラエルの外務大臣の会談(@ローマ)について、以下のように指摘する。「リビアにとってイスラエルとの関係正常化にどんな利益があるというのでしょうか。外部からの命令なしに、リビアの高官がシオニスト国家の代表と会うはずがありません」。アル・フサインによれば、リビアは国家の歴史上一貫してパレスチナ人を支援してきたことに「大変な誇りを持っている」。1948年の第一次パレスチナ戦争では何百人ものリビア人が志願してパレスチナのために戦った。アル・フサイン自身もまた、ガザ戦争に対するリビアの反応は、パレスチナ国家の樹立を神聖な大義と認める国家として「期待に答えるものではない」と感じている。政府はガザへの支援のために5000万ドルを拠出したが、ほとんどのリビア国民は、リビアはガザのためにもっと多くをなすべだと考えている。

カダフィの地盤であるバニ・ワリドで法律を学んでいるムスバ・アドカリは、リビアの指導者たちは外国から命令を受け、国民の意思に反する行動をとっていると考えている。アドカリは、2022年12月にリビア人アブ・アギラ・マスードが33年前のパンナム機爆破事件に関与した容疑で拘束されアメリカで裁判にかけられた件を挙げ、次のように述べた。「アメリカの命令で行われたことだと思う。そうでなければ、あんなことが起きるはずはない。」「これが占領でないというなら、占領とはいったい何なのだろうか?」

(本編終わり)