直系家族の成立

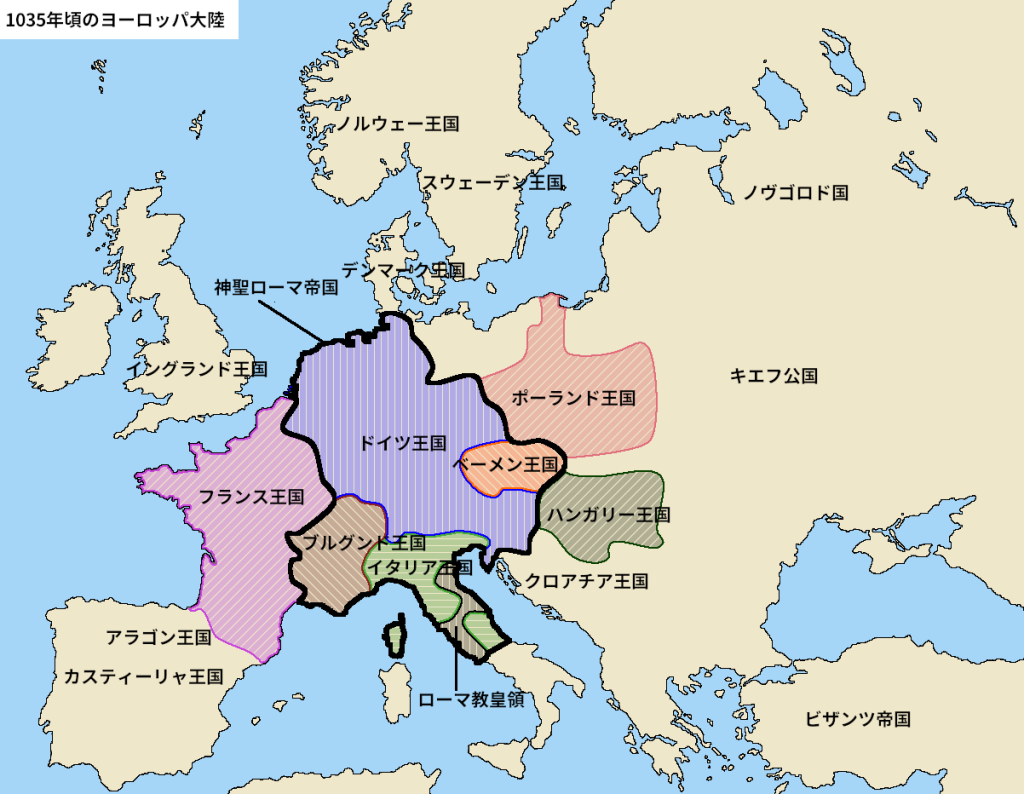

トッドの研究によると、ドイツで直系家族の浸透が始まるのは11世紀から13世紀である。西フランク王国(フランス)のカペー朝の下で10世紀末に直系家族が生まれ、ドイツでは農民層の間に遺産の不分割(単独相続)が広がる。そのせいで、貴族階級の間で一時的に遺産の分割が活発化するという現象が起こり、所領の細分化をもたらすが、13世紀には不分割原則が広く受け入れられていく(『家族システムの起源 I ユーラシア』(下 597頁以下)。

その過程で起きたことを具体的に見ていこう。

(1)人口増加

直系家族は「満員の時代」に生成する。そこで、まず人口について見ると、ドイツでは11世紀以降に人口の急増が起きたことが確認されている。

1000年頃にドイツとスカンディナヴィア半島には約400万人しか住んでいなかったといわれている。しかし11世紀以後人口は急速に増加し、14世紀には1150万人にのぼっている。

阿部謹也『物語 ドイツの歴史』21-22頁

人口の増加は、農業生産の増大と連動するのが通常であるが、この点については次のようにある。

これほどの増加は穀物生産の飛躍的な増大がなければ考えられない。実際、11・12世紀には各地で未耕地が開墾され、湿地帯も耕地となり、耕作面積は増大していた。初期中世には小集落でしかなかったところもこの頃には村としての体裁を整え始めていた。‥‥この頃にニ圃制の耕地のほとんどが三圃制に転換され、収量は飛躍的に増加した。鍬の改造や馬の引き具の改造もそれを促進していた。

阿部・22頁

人口が増え、開墾が進み、土地が不足する「満員の時代」。それこそが、直系家族誕生のタイミングである。果たして、ドイツでは、それを裏付けるかのように、植民そして十字軍遠征が始まるのだ。

(2)「ドイツ人の東方植民」

なぜ植民が直系家族の指標になるかというと、植民の活発化は、土地の不足とともに、家から排除された次男坊、三男坊の存在を推測させるためである。

直系家族が成立すると、土地を与えられない兄弟は、新たな活躍の場所を求めて、植民にでたり、傭兵になったり、十字軍に参加したりするものなのだ。

一般に「ドイツ人の東方植民」と呼ばれる動きは、12世紀から14世紀に起きている。開拓・開墾の活発化自体は全ヨーロッパ的な動きであったというが(坂井栄八郎『ドイツ史10講』52頁、阿部 22頁)、植民という点でドイツの動きが目立つのは、ドイツに直系家族が浸透したことの現れといえるだろう。

ドイツ人はエルベ川を越えて東方に活発な植民活動を行ない、エルベ川からその東のオーダー川へ、そしてさらに東のスラヴ人居住地域に進出して、この北東ヨーロッパを大きく「ドイツ化」してしまったのである。

坂井・52頁

(3)十字軍

十字軍が直系家族浸透の指標であることについては、トッドが次のように書いている。

数次にわたる十字軍という、弟たちが各地に四散していく動きは、〔土地のー筆者注〕不分割というものが大陸の西から東へと伝播普及していくさまを示すかなり確実な指標である。

第1回十字軍(1096-99)の主要な出発点ーということはつまり、参加者が募られた地点ーはフランスであった。三つの軍隊がそれぞれフランスの北部、中部および南部から出発した。四つめの軍隊はノルマン人の指揮の下、イタリア南部で移動を開始した。

しかし半世紀後の第2回十字軍(1147-48)では、フランス人と並んでドイツ人が登場する。この騎士たちの参加に見られるずれは、ドイツ人の帝国と比較してみれば、フランス王国とノルマンディ公国において、貴族の直系家族がきわめて早期に形成されたことの結果であると考えるべきではないか。

『家族システムの起源 I ユーラシア』(下 602-603頁)

そういうわけで、フランス・ノルマンディの貴族には一歩遅れたものの、直系家族はどこよりもドイツにおいて順調に根を下ろし、第2回(1147-48)、第3回十字軍(1189)に主力として参加する。

そして、大変興味深いことには、この十字軍とともに、大規模なユダヤ人迫害が起きているのである。

(4)ユダヤ人迫害

大変微妙な話題であることは承知しているが、科学者として、ズケズケと話を進めることをお許しいただきたい。

ドイツにおけるユダヤ人迫害は、第1次十字軍のときに始まり、ユダヤ人の村の襲撃、虐殺は「やがて‥‥日常的に行われるように」なっていったという。

ライン河岸の都市では激しいユダヤ人迫害が起こり、多くのユダヤ人が東ヨーロッパに逃亡した。1096年にはシュバイエル郊外で十字軍兵士がユダヤ人のシナゴーグ(ユダヤ教の礼拝場)を襲撃し、ヴォルムスでもユダヤ人が襲撃された。‥‥

阿部・33-34頁

こうして1215年のラテラノ公会議ではユダヤ人に印を付けさせるという差別的な規則が制定されたのである。

ちなみに、ドイツではペストが大流行した14世紀(1348-52)にも、大量殺戮を含む激しい迫害が起きている。

ユダヤ人迫害はドイツだけの現象ではない。イギリスでも、フランスでも、他のヨーロッパ諸国でも起きている。しかし、簡単に手に入る情報をざっと見る限り、大陸では、ドイツ、フランス南部、ライン川沿いのスイス、オーストリアなどの直系家族地域がその中心であるように見える。

20世紀まで視野に入れれば、これをドイツおよび大陸の直系家族地域にとくに顕著な現象と考えることには合理性があると思えるので、そのような前提で話を進めさせていただくとすると、11世紀以降になって初めてユダヤ人迫害という現象が起きているという事実は、「直系家族の権威+キリスト教の権威=ドイツ的メンタリティ」という仮説の例証の一つになりうると思う。

直系家族は、親子の権威的関係に加え*、兄弟間の不平等が規範であることから、人間同士の間に差異を見出しがちである。要するに、差別という現象を引き起こしやすいということだ。

*トッドは差別という現象に関して親子関係の「権威」を重視していないが、私は関係があると見ている。親子関係が自由な社会でも差別は起こる。しかし権威的な社会では差別は「規範」になってしまうのだ。

日本ももちろん例外ではなく‥‥これは説明の必要はないと思うが、部落差別とか、朝鮮・韓国系差別とか、技能実習生の不当な扱いとか、昔も今もいろいろとある。

そういうわけで、11世紀以降のドイツにユダヤ人差別が生じたことは、同時期の直系家族の浸透によって説明できる。

しかし、社会・経済的な諸条件を考え合わせても、単に直系家族が浸透したというだけでは、同地におけるユダヤ人迫害の激しさは説明できないと思われる。

ドイツにおいてユダヤ人差別がとりわけ激しい形態で発現し、しかも、その激しい迫害現象が歴史上たびたび繰り返されたのはなぜか。

その鍵を提供すると思われるのが、第1回で述べた仮説である。

直系家族システムの権威+キリスト教の権威=ドイツのメンタリティ

ドイツでは、直系家族の権威は、すでに存在していた一神教の神の権威の上に付加される形で成立した。

この「権威の過剰」が、差別を「神の規範」「どうしてもしなければならない行為」にまで高め、集団的な熱狂を生じさせてしまう‥‥というような感じの仕組みで、ドイツ史に「激しさ」を添加しているのではないだろうか。

個人の誕生?:「罪の告白」義務について

この時期におけるドイツのメンタリティの変化に大いに注目している日本人の研究者が私以外にもいる。すでにたびたび教えを乞うてきた阿部謹也さんである。

急に個人的なことを言わせてもらうと、阿部謹也さんは、私が10代の終わり頃から20代にかけて一番熱心に読み、その後も折々に接してきた数少ない著者の一人であった。

たぶん、日本社会に対する「?」という違和感の持ち方が共通していたのだと思う。社会を知れば知るほどその感が深まり、日本と西欧の違いをほとんど一生かけて探究する羽目になっている点も(思えば‥)まったく同じだ。

なので、今ここで阿部謹也さんと対話をしながら、阿部説と異なる私自身の解釈を提示できることが嬉しい。もうご本人に読んではもらえないけど(故人なので)、この解釈を阿部謹也さんの魂に捧げます。

(1)フーコー = 阿部 説

さて、その阿部謹也さんは、ドイツにおける心性の変化の時期を「12世紀」に特定し、この時期を「個人の誕生」の時期と位置付けている。

そして、その「個人」の原点を、キリスト教における「罪の告白」(告解)の義務に求めているのである。

信者が司祭に自ら犯した罪を告白する「罪の告白」は、神から許しを得るための秘蹟の一つとして古くからなされてきた行為だそうだが*、12世紀になって広く関心を集め、1215年の第4回ラテラノ公会議(ちなみにユダヤ人に印をつけることを定めたのと同じもの)で、年に一度の告白が全信者の義務とされるに至った。

*いつから「秘蹟」と言われているのかは知りません

阿部謹也さんは、フーコーを引用して、次のように書いている。

この問題の重要性をM・フーコーは次のように説明している。

「個人としての人間は長いこと他の人間達に基準を求め、また他者との絆を顕示することで(家族、忠誠、庇護などの関係がそれだが)自己の存在を確認してきた。ところが、彼が自分自体について語りうるかあるいは語ることを余儀なくされている真実の言説によって、他人が彼を認証することになった。真実の告白は、権力による個人の形成という社会的手続きの核心に登場してきたのである」(『知への意志』渡辺守章訳)

ここにヨーロッパにおける個人のあり方の原点があり、この原点からヨーロッパにおける近代的個人が形成されてゆくのである。ここに日本とヨーロッパの個人のあり方の根本的な違いがある。

阿部・48頁

なるほど。

「罪の告白」の義務化によって、人々は、自分一人で司祭に向き合い、自分自身の罪について語ることを余儀なくされる。それまでは「○○の息子」「○○の従者」で済んでいたものが、他者、それも神の代理人である司祭に、自分が語る言葉の中身によって、自分という人間が認証される。

これが、フーコーによれば「権力による個人の形成」、阿部によれば「ヨーロッパにおける個人のあり方」の核心であり原点であるというのだが、果たしてそうか。

私の解釈は違う。

そもそも、12世紀になって「罪の告白」が関心を集め、義務化にまで至ったのはなぜだろう。

答えは明らかだと思う。直系家族がそれを求めたのだ。

(2)「直系家族の誕生」説

○教会刷新運動と直系家族

「罪の告白」の義務化は、(前回触れた)教会刷新運動(11世紀-)の流れと関係があると思われる。

運動の中心であったクリュニー修道院やシトー派修道会があるブルゴーニュは、ドイツ語では「ブルグンド」。つまり、かつてのブルグンド王国であり、1032年以降、13世紀頃までは神聖ローマ帝国の支配下にあった場所である。

シトー派修道会はまた「ドイツの東方植民とも結びつき、大開墾時代をもたらした」ことでも知られている(*当時修道院は文化の中心で、農業技術改良の主要な舞台でもあった)。

すなわち、純粋な信仰の回復を目指す教会刷新運動は、人口増加、東方植民、十字軍、ユダヤ人迫害といった現象群と同じ土壌の上で起こったものであり、直系家族の生成と連動する運動であったことが強く推認されるのである。

○苦悩する直系家族ー十字架に架けられたキリスト

キリスト教がその教えの中心に「罪」の概念を据えたのは、「ルールなし」の原初的核家族の人々に「権威」を教えるのに有効だったからだと思われる。

自分たちの思う通りに行動するのが当然であった彼らは、全人類の罪を背負って十字架にかけられたキリストを見て、自分たちよりも「偉い」ものの存在、従うべき「権威」の存在を知る。

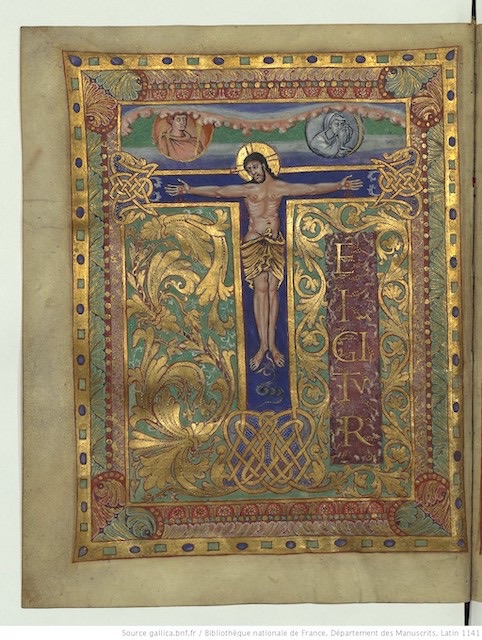

まっすぐに手を伸ばし、威厳のある姿で描かれたキリスト像を(↓)見て「何と立派な‥‥」と思う彼らは、キリストとその向こうにいる神に素朴に敬意を抱いたに違いない。

しかし、「全人類の罪を背負って十字架に架けられたキリスト」などという脅迫的な存在が、直系家族の前に現れたらどうなるか。

直系家族システムに立脚する人々は「権威に従う」という態度を基本姿勢として身につけている。彼らは本来「権威」の存在を教わる必要のない人々なのだ。

12世紀、直系家族が浸透したドイツで、彼らは、自分たちの罪を償うために十字架に架けられたキリストを再発見する。

その背後に強大な一神教の神の存在を見て、彼らは悩むのだ。

「どうすれば正しく生きられるのか」

「どうすれば神に従ったことになるのか」

彼らが狂おしく希求した「正解」、それが「罪の告白」の義務化ではなかったか。

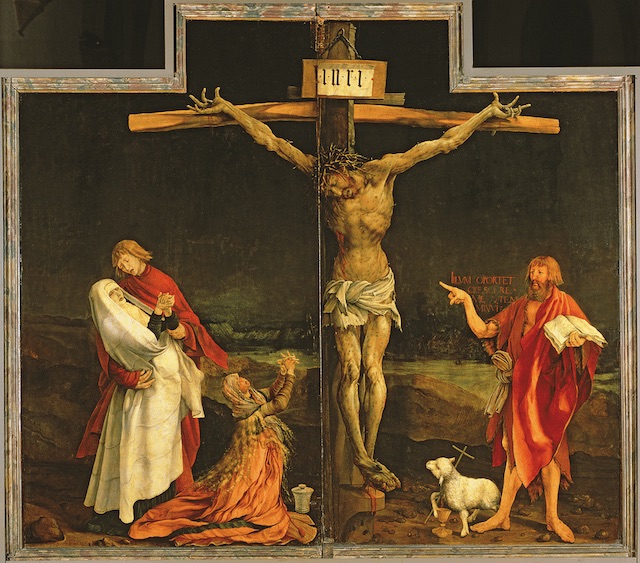

これも阿部謹也さんが指摘していることだが、この頃からキリストの姿は変化を見せる。

https://www.researchgate.net/figure/Matthias-Gruenewald-The-Crucifixion-from-the-Isenheim-Altarpiece-1512-15-oil-on-panel_fig3_347976069

苦悩に顔を歪めるイエス。

これは、強大な一神教の神の権威に押し潰されそうになりながら、正しい行いを求めて苦悩する直系家族の内面の現れなのだ。

というのが私の仮説である。

いかがでしょうか。

・ ・ ・

たしかに「罪の告白」の義務というのは非常に過酷なものだ。とくに「権威に従わなければならない」と考える生真面目で自責的な人々にとっては。

阿部謹也さんは、おそらく、直系家族のメンタリティを共有するからこそ、「個人の内面を他人の前で語る」という行為の厳しさが「個人」を誕生させたと考え、そこに「日本とヨーロッパの個人の在り方の根本的な違い」を見た。

しかし、順序はおそらく逆であり、さらに、このとき誕生したのは「個人」ではない。原初的核家族仕様の神を持っていた地域に、権威主義の直系家族が誕生した。そのことによって「告白」の義務化などという、自虐的な事態が現出したのである。

地殻変動の開始ー直系家族率50%仮説

日本の場合、13世紀頃から直系家族が生成を始め、14-15世紀に「動乱」(南北朝の動乱、応仁の乱)の時期を迎えた。

ドイツの場合も、11-13世紀頃から直系家族の浸透が始まるが、宗教改革から三十年戦争に至る「動乱」期は16-17世紀に起こる。

とくにドイツについて私が手に入れられる情報が少ないので、あまり立ち入った検討をすることはできないのだが、ドイツの場合、14世紀にペストの大流行で人口がかなり減少しているので、これが地殻変動期の遅れにつながったことは考えられる。

もう一つ、考えられる仮説は、直系家族化の進行が遅かったということだろう(人口とも関連する)。

トッドは、日本で最近翻訳が出た『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』の中で、家族システムの浸透過程を捉えるために「直系家族率」の考え方を導入することを提案している。

もしデータ上可能ならば、われわれは直系家族をほかのさまざまな量的連続変数ー識字化、出生率、プロテスタントの比率、宗教実践、キリスト教民主党への、社会民主党への、はたまた国家社会主義党への投票などーと同じように扱うべきなのだ。つまり、個々の国と、その国を構成する各地域に、年代ごとの直系家族率を付与すべきなのである。

『我々はどこからきて、今どこにいるのか?』上 247-8頁

ここで、トッドは「試しに、厳密には正当化できない数値を想定してみよう」と言って、ドイツについて数字を挙げている。

もちろん「試し」であって「厳密には正当化できない」ものだが、ヨーロッパについて研究し尽くしてきたトッドの「試し」であるから、参考にするくらいは許されよう。

それによると、ドイツの直系家族率は「1500年頃に‥40%、1800年頃には60%‥1870年頃には80%」である。

トッドはこの数値について、例えば「直系家族が40%ないし50%であれば、社会はダイナミックに機能するが、それが75%に達したり、それ以上になったりすると硬直する、というようなことが言える」のではないか、としているのだが、私はちょっと別のことを考える。

ヨーロッパや日本のように、その土地に根ざした家族システムが生まれる前に、借り物の権威によって建国した国の場合、「「地物」の家族システムが50%に達する頃に、システム改変のための動乱が起きる」、というようなことが言えるのではないか。

ちょうど、近代化革命に関する「ストーンの法則」と同様に、中世の動乱に関する法則が立てられるかもしれない、などと夢見るのである。

・ ・ ・

ともかく、ドイツでは、「これがシステム改変のための動乱だな」と私が思うものは、16世紀に始まる。そしてドイツの場合、それは宗教改革、三十年戦争という形を取るのである。

今日のまとめ

- 人口増加、植民の活発化、十字軍はいずれも直系家族浸透の指標である。

- キリスト教の権威を持つ人々が直系家族化したことで、ドイツ的メンタリティが生まれたと考えられる。

- ユダヤ人迫害現象の開始およびその激しさは「直系家族+キリスト教=ドイツ的メンタリティ」仮説の例証かもしれない。

- 「罪の告白」義務がドイツ的メンタリティを生んだという順番ではなく、直系家族化したキリスト教徒(=ドイツ的メンタリティ)が「罪の告白」の義務化を求めたと考えるのが合理的である。